O começo preocupante do julgamento dos assassinatos de Dom e Bruno

Caso tem adiamentos por falta de luz e internet, ausência do mandante no banco dos réus e vítimas culpadas por suas mortes

Em meados de junho do ano passado, a confirmação dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips na Amazônia ecoou nos principais jornais e TVs daqui e do mundo, gerando cobranças, também em escala planetária, pela punição dos envolvidos. O julgamento do duplo assassinato, que também teve ampla repercussão política e escancarou o emaranhado de crimes que tomou conta da região, começou neste mês no tribunal em Tabatinga (AM), mas de forma preocupante. Houve quatro adiamentos por problemas como falta de salas, de internet e de energia. Além disso, o trabalho começa sem o principal suspeito no banco dos réus e com a estratégia da defesa de culpar as vítimas por suas mortes.

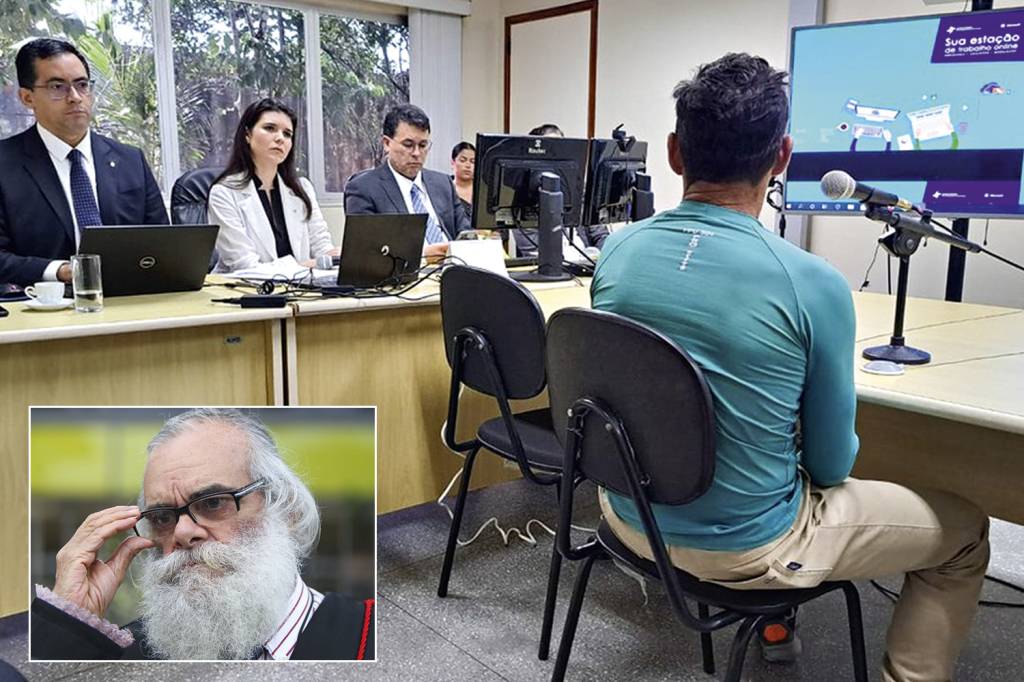

Os tropeços ocorrem nas audiências de instrução, uma etapa em que as provas são analisadas antes de a Justiça decidir se os acusados irão a júri popular. Integram o banco dos réus os pescadores Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”, o seu irmão Oseney da Costa de Oliveira, o “Dos Santos”, e Jefferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”. Os três confessaram envolvimento no crime, foram denunciados pelo Ministério Público Federal por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver e estão presos desde então. Testemunhas relataram ameaças de Pelado a Bruno, que atuava contra a pesca ilegal em territórios indígenas do Vale do Javari. Dom Phillips, colaborador do jornal britânico The Guardian, era apaixonado pela região e escrevia o livro Como Salvar a Amazônia. Indiciado pela Polícia Federal como mandante, Rubens Villar Coelho, o Colômbia — natural da cidade colombiana de Puerto Nariño —, não está no banco dos réus porque ainda não foi denunciado pelo MPF. Preso, é acusado de orientar os autores do crime e ceder munição e embarcações.

Quem estará no tribunal é um velho conhecido desse tipo de julgamento. A defesa dos réus é composta de seis advogados, entre eles Américo Leal, que ganhou notoriedade no julgamento do assassinato da missionária americana Dorothy Stang, com seis tiros em 2005, em Anapu (PA). Ele integrou a defesa do fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, sentenciado a trinta anos de prisão em 2013 por ser o mentor intelectual e mandante do crime. No julgamento, Leal disse que Stang “veio a morrer fruto da própria violência que pregou”, disse que ela era o “diabo” e acusou-a de estar a favor de um “projeto de colonização da Amazônia”. O advogado também fez parte da defesa do coronel Mário Colares Pantoja, condenado pelo massacre de Eldorado dos Carajás (PA) em 1996, quando dezenove sem-terra foram mortos pela Polícia Militar.

Quase duas décadas depois, Leal mostra que a estratégia para defender os seus clientes será a mesma que usou no júri de Dorothy Stang. Nas primeiras manifestações, a defesa tentou atribuir o crime a uma rixa pessoal entre Bruno e Pelado, alegou que o indigenista era “acostumado a perseguir e humilhar” os pescadores e que o réu foi “um dos mais humilhados” pela vítima. “A versão que prevalece dada pelas testemunhas já ouvidas é que havia, sim, animosidade entre Bruno e Amarildo”, sustenta Américo Leal. Ele também tenta transferir o julgamento para a Justiça Estadual, com o argumento de que o crime não é resultante de conflitos sobre direitos indígenas, e sim de divergências pessoais — um reducionismo para tirar o foco da situação, na visão do MPF.

Como ocorreu com Stang, o caso ganhou repercussão internacional por ter um estrangeiro entre as vítimas. Mas as mortes de Dom e Bruno também jogaram luz sobre o que ocorre na Amazônia nos últimos anos. Com o enfraquecimento de órgãos como Ibama, Funai e PF no governo de Jair Bolsonaro, ganhou força a conexão entre facções que comandam o tráfico e diversos crimes ambientais (pesca, caça, extração de madeira e garimpo). Colômbia é um exemplo. No radar da polícia há um bom tempo, era investigado por operar um esquema de pesca ilegal e contrabando, além de atuar no tráfico na tríplice fronteira com Peru e Colômbia. “Há uma preocupação das facções em conquistar influência para ter acesso às rotas de passagem de drogas. Houve a infiltração de grupos ligados ao narcotráfico em atividades relacionadas ao desmatamento, a partir do contrabando de madeira e, sobretudo, do garimpo ilegal”, diz Aiala Colares Couto, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A chegada do novo governo começa a ser notada na região, mas ainda há muito a ser feito. A presidente da Funai, Joenia Wapichana, se comprometeu a garantir a presença do Estado e reconhecer as responsabilidades institucionais pelo que acontece na Amazônia. Segundo representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), apesar disso, o clima de medo permanece. “As invasões continuam”, afirma o consultor da entidade Orlando Possuelo. No último dia 24, a PF e o Ibama destruíram três balsas usadas no garimpo ilegal. A PF também instalou uma base fluvial para proteger as fronteiras e combater o crime organizado. Tão importante quanto aumentar a presença do Estado naquela área é mostrar que há justiça para os crimes cometidos na região, incluindo-se aí, é claro, o caso de Dom e Bruno.

Publicado em VEJA de 5 de abril de 2023, edição nº 2835

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO