No mundo da Lua: filme elimina bandeira americana da missão

Bandeira, hino, patriotismo, país com fronteiras demarcadas, nacionalidade e até cultura nacional são inimigos dos progressistas; cinema reflete isso

Ter feito um dos mais insuportáveis filmes da história do cinema, La La Land, qualificou o diretor Damien Chazelle para novos empreendimentos.

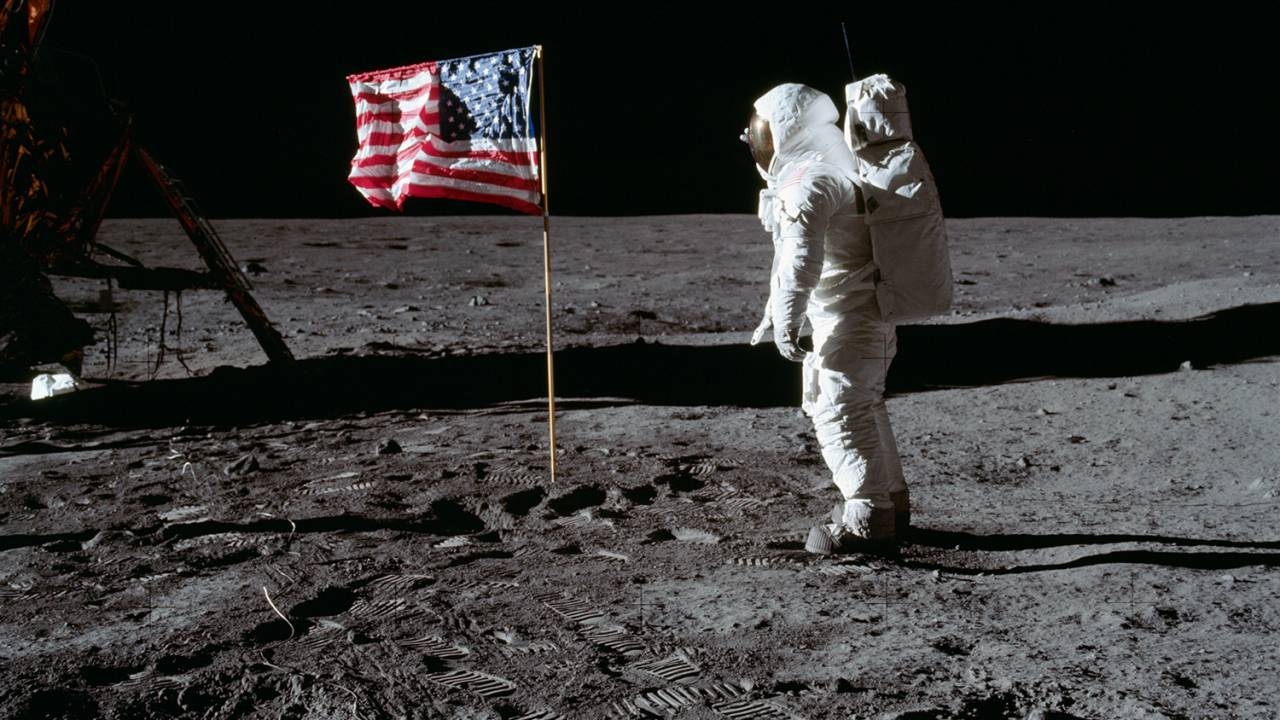

Seu último filme, First Man, baseado na extraordinária vida de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, consegue o prodígio de eliminar a cena em que o astronauta coloca a bandeira americana fantasmagoricamente imóvel, com a vareta horizontal um pouco ondulada, no ambiente (quase) sem atmosfera e com 17% da gravidade do planeta mãe.

Todo o programa espacial americano evidentemente existiu, acima de tudo, como uma prodigiosa campanha de propaganda na qual a ciência estava a serviço de comprovar a superioridade do sistema americano sobre o soviético.

Em suma, colocar a bandeira americana era o ponto fundamental da missão lançada em julho de 1969. Chazelle poderia dizer que abomina esta história de bandeira, patriotismo, mão no coração etc.

Especialmente no momento atual, em que tudo isso está identificado com a turma que elegeu e continua a apoiar Donald Trump, para desespero de todas as elites dominantes que consideram qualquer manifestação do gênero uma prova de atraso, burrice e, nas palavras sempre destrameladas, fascismo.

Mas o diretor, plenamente preparado para defender suas posições (estudou em Harvard) preferiu mentir a respeito da bandeira surrupiada.

“Sobre a questão de que isso é uma declaração política, a resposta é não. Meu objetivo com este filme foi dividir com o público os aspectos não vistos e não conhecidos da missão.”

DISSONÂNCIA COGNITIVA

Ryan Gosling, o ator que interpreta Armstrong, trolou os americanos que não gostaram da bandeira desaparecida. Como canadense, disse, talvez tenha uma “dissonância cognitiva” em relação ao assunto e prefere ver a missão como “uma conquista humana”.

Além disso, o bonitinho Gosling, que começou a carreira como ator infantil no Disney Channel, tem certeza que Armstrong não se considerava “um herói americano”.

Errou de palavra: o astronauta, piloto de guerra e engenheiro aeroespacial, que preferia morar num sítio em Ohio e dar aula na universidade da região (teve um dedo, perdido no trator, reimplantado) não gostava de ser chamado de herói. Era do tipo que não considera que está salvando o mundo porque diz coisas pelo Twitter. Nunca reclamou da parte “americano”.

Dá para imaginar um filme sobre a queda de Berlim sem a bandeira soviética sendo hasteada no topo do Reichtag em 2 de maio de 1945?

A cena foi montada pelo fotógrafo Ievegni Khaldei (era ele quem levava a bandeira, os soldados soviéticos estavam dedicados a saquear tudo que pudessem), mas a imagem se tornou mais poderosa do que tudo.

A famosa cena de Iwo Jima, com os marines hasteando a Old Glory depois da longa e sofrida tomada da ilha (6 800 mortos, quase 20 mil feridos para os americanos) não foi propriamente forjada, A foto icônica foi da segunda bandeira, maior, colocada para ser vista melhor no topo da pequena ilha.

Fazer picuinha para os americanos mais conservadores num filme sobre o primeiro homem na Lua é típico da autodenominada resistência contra Trump.

“O governo Trump está abertamente endossando o nazismo e a supremacia branca”, tuitou no ano passado, em tom caracteristicamente alucinado, o diretor Chazelle. “A falência moral épica que agora testemunhamos vai inspirar um novo ativismo. Posso ser ingênuo, mas vou tentar fazer tudo o que puder.”

GAULESES FURIOSOS

Mas a questão, obviamente, transcende o atual quadro da política americana. O renascimento do nacionalismo, em doses que vão da estóica teimosia inglesa ao votar pelo Brexit ao extremismo nativista mais sombriamente alemão, é uma consequência de fenômenos históricos transformadores.

Instituições internacionais, sistemas integrados de estudos e pesquisas e relações econômicas aceleradas incluídas no rótulo genérico de globalização incentivaram a ascensão de elites supranacionais desconectadas das realidades do estado-nação.

A União Europeia é o maior exemplo de todos. Nascida como uma mercado comum para aço e petróleo, com a nobre missão de salvar a Europa de novos surtos de autodestruição através da integração, sofreu um desvio de função.

Como todo Leviatã burocrático, as instituições europeias passaram a se considerar superiores aos cidadãos comuns, estes broncos que precisavam ser gentilmente levados a fazer coisas que não queriam.

A tensão explodiu com as grandes ondas migratórias e a consequente contrarreação.

Aqui e ali, as verdadeiras convicções dos “cidadãos europeus”, os que querem apagar fronteiras e identidades nacionais, deixam entrever o que acham de verdade.

Em visita à Dinamarca, Emmanuel Macron, um europeísta acelerado, quis elogiar os anfitriões da seguinte forma: “Os povos luteranos são abertos a mudança, ao contrário dos gauleses aferrados a seus costumes.”

Ofender seus próprios cidadãos num país estrangeiro foi pouco. Macron também enfiou a faca nos locais. “Não existem mais dinamarqueses de verdade, já são europeus. O mesmo vale para os franceses.”

Para deixar os gauleses mais loucos da vida ainda, repetiu o que já havia dito durante a campanha: “Não existe uma cultura francesa.”

Macron deve ter passado uma parte da vida discutindo isso como a mulher/professora, mas na qualidade de pequeno gênio da política já deveria ter percebido que não faz muito sucesso dizer que Racine, Moliére, Descartes e Voltaire só apareceram de passagem no país.

PARACAIMA ALEMÃ

Talvez Macron ainda esteja um pouco desestabilizado pelo caso do guarda-costas que colocou em funções oficiais e, potencialmente, criminais, como bater em manifestantes sem ter autoridade policial.

Mas repetiu quase que literalmente o presidente alemão Frank-Walter Steinmeir, ocupante de um cargo cerimonial, quando disse que “não existem alemães” de verdade.

A preocupação comum tanto do jovem Macron quanto do veterano Steinmeir é minimizar a enorme crise política desencadeada pela migração em massa de populações vindas de países muçulmanos sem a mínima intenção de se integrar ao estilo sócio-político de seus anfitriões.

As bandeiras alemãs que aparecem em grande quantidade nas ruas da cidade de Chenmitz, em protestos contra o assassinato de um cidadão local, esfaqueado por um sírio e um afegão, são um sinal de que as coisas não vão muito bem para o lado dos antinacionalistas.

Como tudo o que acontece nessa área na Alemanha, neonazistas típicos tomaram a linha de frente dos protestos.

Mas o grande problema está nos cidadãos comuns, os que não têm ódio a estrangeiros por motivos ideológicos nem ignoram o sofrimento dos que fugiram de estados falidos para a Alemanha.

Ao mesmo tempo, revoltam-se com o aumento da criminalidade, o assédio sexual em massa a mulheres, a transformação de cidadezinhas pacíficas em campos de refugiados – e o acordo tácito das elites políticas e intelectuais de que qualquer reclamação sobre isso tudo é um ato de xenofobia a ser condenado.

Embora Chenmitz não é Paracaima, apesar de certos pontos em comum, foi igualmente colocada na vala da xenofobia e estamos conversados. Só quem apareceu para oferecer solidariedade e tentar faturar politicamente foi o Alternativa Para a Alemanha’

As bandeiras, obviamente, são um símbolo cambiante que bondem servir a diferentes funções. Quando impostas por regimes autoritários, identificam-se com eles e podem se tornar objeto de repúdio. Quando reprimidas como manifestação de nacionalismo, surgem em qualquer lugar, desafiantes e teimosas.

Quando tiradas de um filme sobre o primeiro homem na Lua, um caipira lá dos cafundós de Wapakoneta, Ohio, revelam mais sobre a desconexão entre os fabulosamente bem sucedidos e bem pensantes e os americanos comuns, que hasteiam a bandeira na frente de casa ou, quando convocados, em algum lugar distante, seja a Europa ou a Lua.

Com respeito, mas sem grandes salamaleques. Uns sujeitos que nem pensariam em usar a expressão “dissonância cognitiva” em referência a si mesmos e dizem coisas simples, como “orgulho de ser americano”, a hashhtag de Buz Aldrin,o segundo homem da missão, que postou uma foto, aos 88 anos, na frente da imagem dele e Armstrong na lua. Com a bandeira, claro.

Ou o próprio Armstrong, que disse certa vez que sempre seria um engenheiro do tipo nerd, que usa “meias brancas e protetor de bolso para caneta”.

Contra todas as expectativas, o filme parece que é bom. Se for possível abstrair o fato de que o detentor original dos direitos de filmagem era Clint Eastwood.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO