‘A literatura é a matéria da qual sou feito’, diz Mohamed Mbougar Sarr

Autor senegalês convidado da Flip fala de seu belíssimo livro 'A Mais Recôndita Memória dos Homens' e da forte produção literária africana

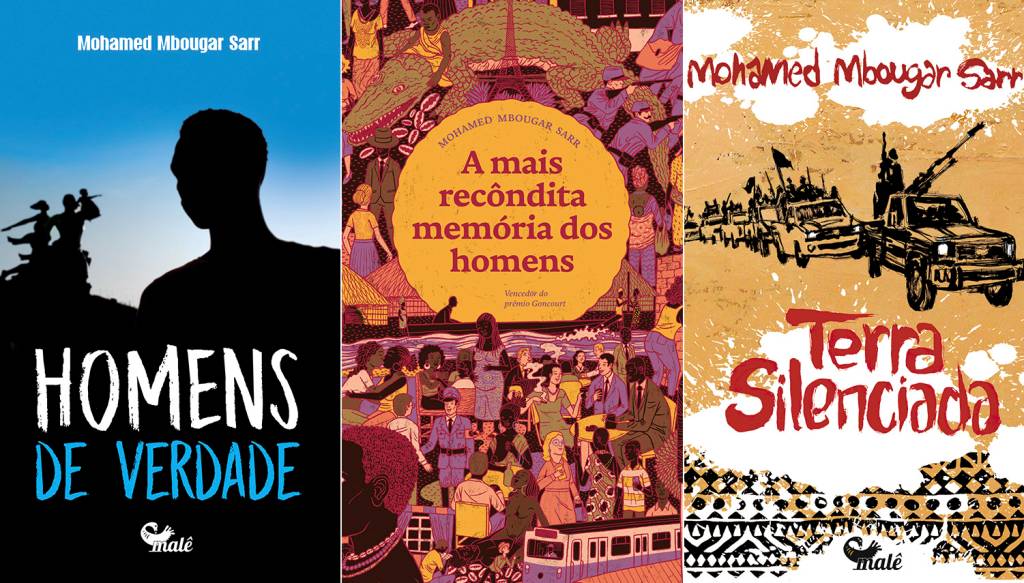

O autor senegalês Mohamed Mbougar Sarr, 34 anos, é hoje uma estrela literária global. Se não a mais brilhante, a única em vertiginosa ascensão. Ganhador do prêmio Goncourt em 2021, o mais importante da língua francesa, com o livro A Mais Recôndita Memória dos Homens (Fósforo, 2023), Sarr viu seu nome e sua obra explodirem como uma supernova. Jovem, poliglota, fotogênico e já muito erudito, ele parece ser talhado para o sucesso. Sua passagem pelo Brasil para participar da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) confirmou tamanho apelo: por aqui, ele conversou com os leitores locais sobre sua obra-prima (não há como classificá-la de outra forma) e também sobre o ótimo Terra Silenciada (Malê Editora) — romance editado na França em 2015, mas traduzido e publicado por aqui no início do ano.

O título A Mais Recôndita Memória dos Homens foi retirado de um trecho de Os Detetives Selvagens (outra obra-prima, esta do chileno Roberto Bolaño), e o autor faz um paralelo interessante entre os dois livros. Na história do chileno, dois amigos partem em busca de uma poeta vanguardista mexicana que desapareceu e nunca mais publicou. A jornada passa por diversos países e a dupla conversa com uma série de pessoas que, de alguma forma, tiveram contato com a poeta Cesárea Tinajero. O resultado é uma longa e profunda conversa sobre literatura e sobre a vida, tendo como pano de fundo as diásporas e as tragédias causadas pelas ditaduras na América Latina. No livro de Sarr, um jovem escritor senegalês radicado em Paris, Diégane Latyr Faye, parte em busca do misterioso T. C. Elimane, autor de um magistral livro chamado O Labirinto do Inumano. A busca também atravessa vários países e se depara com diversos personagens. Com isso, Faye vai montado o quebra-cabeça da vida de Eliname desde sua infância na África, passando por sua estada na França para estudar, a publicação do livro e seu súbito desaparecimento. A trajetória de Faye faz uma grande homenagem à literatura e à vida, mas seu pano de fundo é a pesada herança colonial que ainda massacra o Senegal e outros países africanos. Lá, a violência da colonização é ainda bem mais presente do que no Brasil, por exemplo. Senegal só se tornou um país independente da França em 1960. O Estado como tal constituído não tem sequer 70 anos de vida.

Já em Terra Silenciada, Sarr descreve a história de uma cidade fictícia chamada Kalep, que foi invadida e controlada pela Irmandade Muçulmana, um grupo extremista islâmico real que, assim como o Estado Islâmico e o Boko Haram, aterrorizam países africanos. Depois de presenciar uma execução de dois jovens namorados que tiveram relação sexual antes do casamento, o médico Malamine resolve agir contra os soldados radicais liderados por Abdel Karin, um personagem muito bem elaborado, assustador e ainda assim carismático. Sem disposição nem aptidão para pegar em armas, Melamine arregimenta amigos para criarem um jornal clandestino contra a Irmandade. Apesar de conseguirem fazer e distribuir apenas uma edição, o material é suficiente para provocar profundas transformações em Kalep.

Depois de uma rápida passagem por Salvador, Mohamed Mbougar Sarr conversou com VEJA a partir de um hotel no Rio de Janeiro. Em uma passagem de A Mais Recôndita Memória dos Homens, um personagem diz sobre Elimane: “Este africano leu tudo. De Homero a Baudelaire, absolutamente tudo”. A mesma frase poderia ser dita sobre Sarr. Dos clássicos a autores de hoje, ele parece ter lido quase tudo, incluindo Clarice Lispector, Machado e Guimarães Rosa. “Na minha vida, a literatura ocupa um lugar total. E quando digo total, quero dizer que não separo o que faço na literatura, na escrita e na leitura da minha vida pessoal”, disse ele. O papo inicial sobre literatura avançou para uma conversa sobre sua vida de imigrante na França e sobre política. Confira abaixo.

É sua primeira vez no Brasil? O que está achando até agora? Sim, é a minha primeira vez no Brasil e estou muito feliz. É um país que eu queria descobrir há muito tempo. Cheguei e primeiro passei dois dias e meio em Salvador, eu realmente queria conhecer a cidade por causa da sua relação com as culturas africanas e afrodescendentes no Brasil. Fiquei muito emocionado. Foi muito curto, mas vi o suficiente para perceber que preciso passar muito mais tempo por lá.

Por onde mais você vai passar? Agora estou no Rio para uma série de encontros e depois vou para o festival em Paraty antes de retornar à França. E, por enquanto, estou absolutamente encantado e muito surpreso com o acolhimento que os leitores no Brasil estão tendo comigo e com meus livros. Estou realmente muito emocionado porque é uma recepção calorosa, mas também muito literária. Falam muito sobre o livro, mas também sobre a relação com o continente africano. Há muitas questões que nos conectam, o Brasil e a África.

Seu último livro publicado aqui, Terra Silenciada, é sobre a opressão religiosa. Poderia falar um pouco sobre como as religiões podem ser usadas para controlar o poder e oprimir as pessoas? Sim, é um método muito rápido e eficaz. Quando alguém acredita em algo, é muito fácil mudar sua mente, guiá-lo para fazer coisas que nunca teria feito antes. É fácil porque esse tipo de interpretação da religião nem sempre é baseada em uma leitura muito precisa do texto religioso. É uma interpretação tendenciosa, trechos importantes dos textos religiosos são deliberadamente esquecidos. Usam apenas as partes que são mais convenientes à ideologia que querem promover e à política que desejam implantar. Para concluir, transformar a mensagem religiosa é apenas uma maneira de transformar a religião em política e convencer as pessoas que acreditam de que ainda se trata de religião.

O personagem Abdel Karim, o chefe da polícia islâmica em Terra Silenciada, é muito complexo. Ele é cruel e implacável, mas também é um estudioso do Corão que tem momentos de reflexão e até de compaixão por outras pessoas. Por que optou em criar Karim assim? Eu queria um personagem forte e complexo, um personagem que permitisse à pessoa que lê fazer uma reflexão mais aprofundada sobre a situação. Teria sido muito fácil criar um vilão malvado movido apenas por uma vontade de destruir e ser violento. Eu queria mostrar que mesmo as pessoas que se radicalizam são, antes de tudo, seres humanos. E é por meios humanos que elas começam a construir sua ideologia. Os meios humanos podem ser uma grande inteligência, uma maneira particular de se questionar e refletir sobre o mundo.

Em outros livros e, principalmente, filmes que também retratam o terrorismo religioso, os vilões são quase sempre caricatos. Em sua visão, isso é um equívoco? Um dos erros que podemos cometer nessa situação ligada ao terrorismo é rejeitar esses seres humanos e retratá-los como monstros, ignorando que eles tiveram uma trajetória social, política e uma certa relação com o texto religioso. Eu queria que Abdel Karim se parecesse como a antítese da imagem do terrorista que não teria nenhum pensamento, sendo apenas um bruto que destrói. Acredito que, ao dar a ele um pouco mais de profundidade, complexidade e carisma, mesmo sendo extremamente violento e cruel, conseguimos talvez entender seu processo intelectual, a maneira como ele pensa. Isso que o torna um personagem mais interessante. Em relação à situação do terrorismo, ou do jihadismo, é importante olhar para a construção intelectual, ideológica e espiritual, porque ela não surge do nada, não é simplesmente uma soma de violências.

Qual foi a importância do prêmio Goncourt para a sua carreira? O que mudou depois dele? O prêmio Goncourt foi extraordinariamente importante para meus livros, todos eles. Os meus livros anteriores puderam se beneficiar da visibilidade do Goncourt e ganharam uma nova vida. Foram traduzidos em outras línguas, o que não havia acontecido antes do prêmio. Quanto ao livro que ganhou o Goncourt, ele me permitiu, obviamente, fazer várias viagens, conhecer leitores de outros países e ter um reconhecimento que vai além do meu público habitual.

E você está gostando dessa nova vida de autor internacional? Sendo sincero, às vezes é muito cansativo ter de viajar tanto, fazer muitas reuniões e participar de muitos eventos. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante, sempre é uma oportunidade de falar sobre literatura e conhecer pessoas muito interessantes. Pessoas que realmente amam a literatura leem muito. Trocar ideias, ter discussões. E isso sempre me dá muito prazer. É uma grande aventura que, de fato, mudou completamente minha vida pessoal, mas também a vida dos meus livros, incluindo aqueles que ainda não foram escritos.

Como um escritor africano na França, você se sente um pouco como seus personagens de A Mais Recôndita Memória dos Homens, alguém que só teria o valor reconhecido depois de validado por um prêmio em um país ocidental, com maioria de leitores brancos? Na época em que eu escrevia este livro, havia uma série de reflexões que me atravessavam sobre a situação sociológica, quase existencial, dos escritores africanos vivendo na França e que dependem muito da legitimação francesa, da legitimação institucional europeia e ocidental de forma geral. Então, não posso negar que eu tinha uma certa consciência da situação de dependência na qual me encontrava. No entanto, enquanto eu escrevia, não me dizia que queria ser absolutamente reconhecido por este livro. Caso contrário, eu não o teria escrito dessa forma, porque no livro também há uma crítica muito forte contra essa situação e contra o fato de que essa dependência continua. Ainda existe um centro e uma periferia. O que eu fiz foi seguir minhas intuições, o que eu achava ser certo sobre essa questão, sem pensar mais nisso. Em determinado momento, a escrita me dominou e eu simplesmente fui fiel à minha verdade.

Você claramente leu Roberto Bolaño, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato e outros escritores latino-americanos. Qual a influência deles em sua obra? Sim, li muito os chilenos, argentinos, cubanos, uruguaios, mexicanos… todos eles são importantes para mim. Lendo escritores da América Latina eu encontrei uma maneira de lidar com a forma da narrativa, com o próprio ato de narrar, sem realmente separar a questão da forma e do conteúdo. Isso passa por uma certa visão da oralidade, da relação entre o visível e o invisível, entre os mortos e os vivos, entre os homens e os animais. Isso é algo muito precioso na literatura latino-americana. Ela aparece no mundo com a terra da literatura fantástica, mas muitas vezes não é necessariamente fantástica, são apenas histórias de vidas mais espiritualizadas, mais abertas aos mistérios.

E quanto aos autores brasileiros? Ah sim, eu li um pouco. Conheço alguns dos grandes clássicos. Guimarães Rosa é o que conheço melhor, mas também Machado de Assis, Clarice Lispector e outros, principalmente os mais antigos, os clássicos dos séculos XIX e XX. Eles também exercem uma influência extremamente forte. No caso de Guimarães Rosa, em sua obra-prima chamada Diadorim na França [Grande Sertão: Veredas, no Brasil], há tudo o que um escritor pode tentar em termos de narrativa, de estilo, de oralidade, de amplitude épica, de reflexão filosófica, de meditação, de história de amor, de aventura, de ódio, de desejo de vingança e de traição. Todos esses grandes temas que são como catedrais e montanhas que nunca envelhecem.

Seu livro A Mais Recôndita Memória dos Homens promove um diálogo interessante com Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolaño. Ambos os livros, como você mesmo escreveu, “falam de nada e, no entanto, tudo está lá”. Como é a presença da própria literatura em sua obra? Na minha vida, a literatura ocupa um lugar total. E quando digo total, quero dizer que não separo o que faço na literatura, na escrita e na leitura da minha vida pessoal. As coisas estão realmente ligadas. Acho totalmente pertinente e natural me inspirar em certos livros, personagens, frases para tomar decisões na minha vida, incluindo decisões sobre coisas extremamente banais. Acredito que, no seu ponto mais alto, em um certo grau de profundidade, a literatura fala sobre isso: sobre personagens, seres vivos que precisam enfrentar a vida, movendo-se entre os poucos grandes temas que constituem o arco existencial das nossas existências.

E, para você, quais seria esses grandes temas da vida e da literatura? Os grandes temas existenciais não são tão numerosos. Passamos a vida nos movendo entre eles: o amor, o ódio, o desejo de liberdade, o medo da morte. Passamos a vida combinando esses grandes temas para formar o que será o nosso caminho. Existe isso na obra do Bolaño, mesmo que nunca seja destacado de forma explícita. Lendo-o, sentimos o desejo de abraçar a vida como um todo. É isso o que eu queria fazer em meus livros, refletir sobre a vida por meio da literatura. A literatura tornou-se o meio pelo qual eu ilumino ou questiono a minha própria vida. Não digo que seja o melhor meio, mas é simplesmente o que me constitui, é a matéria da qual sou feito.

Temos hoje, ainda bem, muito mais acesso à literatura de autores africanos. Alguns já são mundialmente publicados, como a Paulina Chiziane, a Chimamanda Ngozie Adichie e os prêmios Nobel Wole Soyinka e Abdulrazak Gurnah. Esse processo, no entanto, é bem recente. Por que você acha que os países ocidentais demoraram tanto para abrir espaços para autores africanos? Por muito tempo, a literatura africana não foi muito considerada, não foi realmente levada a sério. Isso aconteceu porque não a conheciam ou porque pensavam que era apenas uma forma subliterária da literatura ocidental, algo menor. Mas, algumas obras romperam essas barreiras. E no final das contas, são as obras que prevalecem e que se impõem ao longo do tempo. Os escritores continuaram a escrever, a publicar e, aos poucos, foram conquistando gradualmente seu próprio reconhecimento. Isso ainda permanece ambíguo porque sempre temos a impressão de que apenas alguns autores africanos são reconhecidos. Mesmo que haja cada vez mais, o reconhecimento é uma extraordinária exceção em escala mundial. E eu acredito que ainda há um desconhecimento muito profundo da literatura africana, de sua história, de seus clássicos, de seus grandes movimentos, de sua dinâmicas antigas e contemporâneas.

Por quais motivos isso ainda persiste? Isso sempre me impressiona, ver como a lista de autores africanos mundialmente reconhecidos é muito reduzida Em geral, as figuras que são mais conhecidas são as que obtiveram grandes reconhecimentos ocidentais. Por exemplo, é muito difícil encontrar um autor cuja legitimidade tenha se construído apenas a partir do reconhecimento no continente africano. A maioria é primeiro reconhecida no exterior para depois ver sua obra ganhar uma vida mundial, entre aspas. Na África, estamos trabalhando nisso, há cada vez mais editoras sendo criadas, há um ambiente literário que está se desenvolvendo e espero que isso contribua para equilibrar um pouco mais as relações simbólicas e no reconhecimento dos escritores. Seria interessante trabalhar para que, no futuro, também no continente africano houvesse reconhecimento dos escritores locais e também de autores de outras partes do mundo. Que todos, no final das contas, tenham esse direito. Por exemplo, eu gostaria muito que autores brasileiros fossem reconhecidos no continente africano também, que fosse lido, discutido. Existem alguns, mas talvez possamos ter muito mais. De forma geral, o mercado editorial mundial é sempre dominado por instituições literárias ocidentais de países ricos.

Todos os autores africanos, digamos, globais escrevem em línguas dos países colonizadores, inglês, francês e português. Como seria a aceitação de sua obra se você escrevesse em sua língua-mãe, em wolof, por exemplo? Infelizmente, acredito que se eu tivesse escrito em wolof, minha obra não teria tido o mesmo impacto. Simplesmente teria menos leitores e muito menos tradutores. Não estou nem totalmente certo de que teríamos conseguido traduzir. E aqui também estamos no cerne da desigualdade política entre as literaturas e entre as línguas. Temos muito mais chances quando escrevemos em uma língua colonial do que quando escrevemos em línguas nativas. A maior parte do público leitor mundial está dividida nas cinco ou seis línguas que constituem o parlamento colonial do mundo. Então, se eu tivesse escrito em wolof, eu não teria sido reconhecido ou lido. Agora, isso não significa que eu não deva fazê-lo por essa razão.

Então, você pretende escrever em wolof? Eu tento, gostaria muito de escrever em línguas nativas presentes no Senegal, mas eu preciso aprendê-las primeiro. Escrevo em francês porque é a única língua na qual consigo escrever. Posso falar outras línguas, mas não as escrevo. Não me ensinaram na escola a escrever em sererês ou em wolof. E no dia em que conseguir escrever nessas línguas, acho que tentarei a experiência. Não para ser reconhecido, porque sei que será muito difícil e não é por isso que eu escrevo. Devo fazer apenas para mim, como escritor, para descobrir e ter a experiência de narrar o mundo em outro idioma, na minha língua materna.

Você conhece algum escritor africano que escreve somente em idiomas locais? Somente em línguas nativas, não conheço. Mas há um grande escritor queniano chamado Ngugi wa Thiong’o [autor de Um Grão de Trigo e outros livros] que escreve em sua língua materna, o kikuyu. Depois, ele mesmo traduz, mas insiste na importância de escrever em sua língua materna porque é assim que nos expressamos melhor e damos mais possibilidade de compreensão ao nosso povo, chance de acessar diretamente o que temos a dizer.

Há também em sua obra A Mais Recôndita Memória dos Homens um forte componente decolonial, mostrando os impactos da colonização reverberando até hoje na vida das pessoas. Como senegalês que vive na França, como você vê a relação atual entre os dois países atualmente? Há ainda as marcas do passado colonial? A relação hoje entre a França e o Senegal ainda é marcada pela história. Há dimensões amigáveis ou de colaboração, mas não podemos também ignorar a carga colonial e a violência que marcou o período. Essa violência continua sendo presente para muitas pessoas no Senegal. Somos um país independente, não estamos mais em uma situação colonial, mas isso não elimina o que chamamos, não de colonização, mas de colonialidade. Ou seja, uma estrutura que ainda está presente e que mantém uma relação de dominação, que às vezes passa pela economia, pela política e passa também pelo simbólico. Nos últimos anos, há movimentos políticos que reivindicam uma relação que seja menos assimétrica, mais igualitária no plano político e nas relações simbólicas, culturais. O resultado disso é que a França perdeu um pouco de influência na África Ocidental, onde as juventudes das ex-colônias contestam cada vez mais a presença francesa e a dependência de muitos dos nossos países.

E como você lida com esse processo vivendo na França? Estou completamente ciente dessas relações e de sua dimensão muito desigual. Isso faz com que, politicamente, eu tome certas posições por uma relação mais justa, onde todos sejamos soberanos. O processo de descolonização não terminou, é um trabalho longo. Deve ocorrer, obviamente, no Senegal e em outros países africanos, mas também deve acontecer na França. Cada país deve aprender a se descolonizar, colonizadores e colonizados, porque só assim haverá uma memória mais apaziguada. Eu tento fazer isso nos livros, mas também de tempos em tempos através de intervenções mais diretas. De qualquer forma, sinto-me absolutamente solidário com todas essas juventudes no continente que pedem uma relação mais apaziguada e mais igualitária.

A extrema-direita europeia, sobretudo na França, tem um discurso muito firme contra a imigração, com posições muitas vezes racistas, xenófobas e islamofóbicas. Como um homem senegalês e negro morando na França, como isso te afeta? Na França, cada vez mais, sinto que há um discurso radical cada vez mais duro contra os imigrantes e contra as culturas identificadas como não-francesas. Isso se traduz em discursos políticos, em decisões, em leis. É preocupante e me indigna profundamente. Essas políticas de extrema-direita são danosas porque são violentas, mas também acho que falta profundidade histórica e lucidez em relação à própria história colonial dos países. Há um trabalho a ser feito e isso deve começar pelo reconhecimento da colonização como um crime contra a humanidade e contra a dignidade dos povos e das culturas que foram colonizadas. Só a partir daí teremos talvez uma chance de ter relações de compreensão mútua. Muitas vezes, dizem que alguma situação ruim no país é culpa dos imigrantes. Portanto, a solução é dar a eles menos direitos ou enviá-los de volta. Ao dizer isso, esquece-se que esses imigrantes não estão aqui porque querem vir para a França. Eles estão porque, em determinado momento, a França não lhes deu escolha. A França colonizou nossos países, criou um vínculo forte entre nós. É uma ligação que tem um fundamento violento desde o início, mas ainda assim é um vínculo muito forte.

Poderia explicar melhor como você vê esse vínculo entre a França e suas ex-colônias? A responsabilidade dos países coloniais deve começar por uma tomada de consciência do seu próprio passado. Não faz tanto tempo assim que eles foram à África, estabeleceram contato, mataram pessoas, roubaram, pilharam, mutilaram, dominaram, impuseram sua língua, seus serviços, sua administração, sua forma de ver o mundo. E hoje, algum tempo depois da nossa independência, esse vínculo que eles criaram se traduz também no fato de que as populações que eles colonizaram estão retornando ao país colonizador. O que não podemos perder de vista é que são os países colonizadores que criaram esse vínculo, não os africanos.