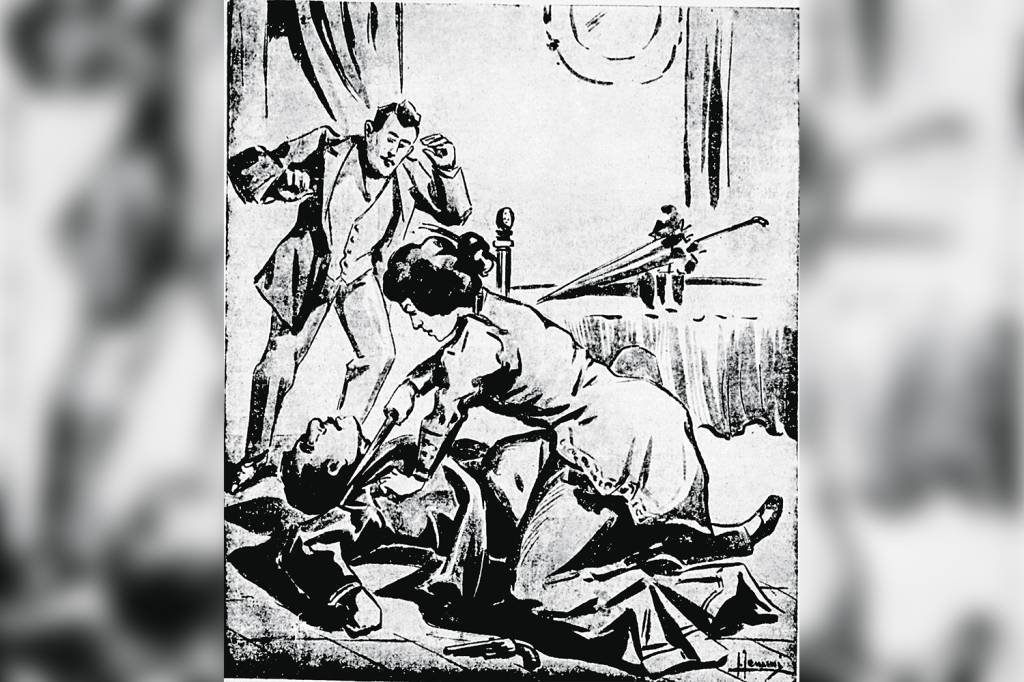

Na abafada tarde de Carnaval de 24 de fevereiro de 1909, um bacharel em direito é abordado por outro rapaz bem-vestido no centro de São Paulo. Eliziário Bonilha se apresenta como empresário carioca interessado em tratar de negócios. Arthur Malheiros, o jovem advogado, topa o convite do estranho para ir a um hotel dentro de uma galeria envidraçada. Quando a porta do quarto 59 se abre, o susto: uma mulher de vestido branco, com revólver em punho, mira a cabeça de Malheiros. O moço reconhece Albertina, professorinha com a qual tivera um affair, e pede perdão por tê-la abandonado grávida, mas leva dois tiros pelas costas. Não satisfeita, a assassina corta a garganta dele com uma faca.

Embora exiba todos os elementos de um folhetim, a história narrada em O Crime da Galeria de Cristal é caso verídico da crônica policial da São Paulo d’antanho. O novo livro de Boris Fausto, de 88 anos, historiador e cabeça consagrada das ciências humanas no país, é uma pequena joia do ensaísmo: na sua narrativa sedutora, livre de cacoetes acadêmicos, o caso serve de trilha para garimpar muito mais. Fausto retrata o instante de virada em que São Paulo, fertilizada pela chegada de imigrantes europeus, deixa de ser uma cidade média para se transformar em metrópole, ainda que conserve seu provincianismo. Capta o advento da imprensa profissional e de um derivado dela, o sensacionalismo.

Em contraste com esse fundo amplo, há iluminações mais sutis: é o momento em que o noticiário criminal se desprega do ordinário para se converter em espetáculo que mobiliza o país. De certo fla-flu entre visões de mundo ao debate sobre o papel da mulher, há correspondências notáveis com temas da agenda atual. Em O Crime do Restaurante Chinês, de 2009, Fausto já explorara as possibilidades do que os franceses chamam de faits divers — os “fatos diversos”, pequenos acontecimentos que ganham interesse ao se revestir de excepcionalidade, como os assassinatos rumorosos e grandes desastres. As “epopeias do insignificante” não devem ser desprezadas: por meio de um crime cuja narrativa se encerra em si, pode-se decifrar o comportamento de toda uma época — e espiar detalhes curiosos da vida privada. A tendência não é nova, nem exclusiva do país: obras como As Suspeitas do Sr. Whicher (2009), na qual a jornalista inglesa Kate Summerscale revê os passos de um detetive pioneiro da Scotland Yard no século XIX, comprovam o potencial do gênero.

Com seu novo livro, Fausto confirma-se como o senhor do segmento no país. O crime da galeria de cristal é seu principal objeto, mas não o único: o historiador aplica o mesmo método ao dissecar os dois célebres “crimes da mala” que abalaram São Paulo em um intervalo de apenas vinte anos, em 1908 e 1928. “O papel relevante da mulher é o ponto em comum que me atraiu nos três casos”, diz Fausto. No crime da galeria de cristal, o apelo feminino é evidente. Albertina, apesar de assassina confessa, exibia traços que atenuaram sua barra. Tinha uma profissão de moça esforçada, o magistério. Casada com o comparsa Bonilha, compareceu diante do júri grávida do marido e, depois, com o bebê no colo.

Para a opinião mais conservadora, Albertina não fazia jus ao recato que se esperava de uma mulher correta. Esses defensores do recato, por sinal, a tratavam nos termos mais chulos. Já a ala liberal a elegeu como heroína: era uma moça valorosa que dera o devido troco a um abusador canalha. Daí a enxergar na figura de Albertina uma ponta do espírito do tempo do Me Too é avançar o sinal: como ressalta Fausto, não é possível aplicar concepções de hoje à sociedade brasileira do início do século XX. Mas o fato é que Albertina se beneficiou da condição de mulher: após cinco julgamentos marcados por shows de promotores e advogados, plateias concorridas e grande interesse público, ela foi absolvida. Uma curiosidade: ao pesquisar sobre o caso, Fausto descobriu que os autos oficiais haviam sumido durante mudança da sede do Arquivo Judiciário paulista. “Sem o processo, o que eu podia fazer? Fui examinar os jornais da época e descobri um tesouro: eles faziam transcrições minuciosas de todos os debates dos tribunais”, diz ele.

Nos dois crimes da mala, as mulheres não ocuparam o centro do palco: foram coadjuvantes de luxo. O assassino do primeiro caso exibia um traço típico dos criminosos (e terroristas) de hoje: o exibicionismo “midiático”. O imigrante sírio-libanês Michel Trad era um almofadinha com pinta de galã. Não se sabe se só por desavença nos negócios ou por um provável envolvimento com a mulher da vítima, ele matou seu sócio — da mesma colônia sírio-libanesa —, enfiou o corpo dele numa mala e embarcou com ela em um navio com destino ao Rio. A coisa fedeu: o mau cheiro fez com que a tripulação revistasse a mala, e Trad foi descoberto. Após assumir a autoria do crime, livrando a mulher da vítima da acusação de cúmplice, ele virou celebridade bajulada por autoridades e escreveu best-sellers. A aura de mito se cristalizou com seu sumiço, depois de passar anos na prisão e ser expulso do Brasil. O segundo crime da mala tem um roteiro muito parecido, mas não deve ser visto como uma imitação do caso anterior: ao matar a mulher, Maria Féa, e embarcar com pedaços dela num navio, o italiano Giuseppe Pistone possivelmente copiou estratégias usadas por criminosos de seu país. Como se vê, o crime já era globalizado.

Publicado em VEJA de 27 de março de 2019, edição nº 2627

Qual a sua opinião sobre o tema desta reportagem? Se deseja ter seu comentário publicado na edição semanal de VEJA, escreva para veja@abril.com.br

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Governo Trump: os bons, os médios e os que vão botar fogo no parquinho

Governo Trump: os bons, os médios e os que vão botar fogo no parquinho ‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20

‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20