O racismo está em toda parte no Brasil. Na violência policial de cada dia, que escolhe o alvo de acordo com a cor da pele. Na televisão, amplamente dominada por brancos. Nos eventos sociais, em geral marcados pela segregação entre pessoas de cútis diferentes. Seja onde for, a praga do racismo produziu ao longo dos tempos uma separação vil, torpe e pavorosa entre pessoas que são, essencialmente, iguais. No mercado de trabalho, o preconceito contra pretos é visível a olho nu. Basta dar uma espiada no ambiente profissional para notar que, salvo exceções, os negros raramente ocupam as melhores posições. Em uma nação como o Brasil — e em muitas outras — é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Por isso mesmo, iniciativas que nascem para romper a estupidez da intolerância racial costumam provocar fortes reações. Foi assim com o Magazine Luiza, que anunciou no fim de semana passado a criação de um programa de trainees voltado exclusivamente para negros, com salário de 6 600 reais e benefícios como bolsas de inglês. A empresa foi atacada nas redes sociais, mas manteve-se firme na proposta que ajudará a combater umas das mais antigas mazelas nacionais.

A ideia partiu da própria Luiza Trajano, 68 anos, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza e principal responsável por transformar uma empresa interiorana numa das maiores corporações do país. Luiza diz que percebeu o problema há cinco anos, quando se “descobriu racista” ao participar de uma reunião com apenas uma executiva preta e notar que somente brancos frequentavam suas festas de aniversário. Fundado em 1957, o Magalu tem 40 000 funcionários. Destes, 53% são negros ou pardos. Contudo apenas 16% ocupam cargos de liderança e nenhum pertence ao conselho de administração. De 250 trainees formados em quinze anos, só dez não eram brancos. Cenário idêntico é encontrado na maior parte das companhias. “Ao tomarmos ciência desses dados, decidimos agir”, afirma Luiza, a mulher mais rica do Brasil, com patrimônio estimado em 24 bilhões de reais. Ela diz que esperava reações adversas, mas não tanta animosidade.

A hashtag #MagazineLuizaRacista rapidamente ganhou as redes sociais. O deputado Carlos Jordy (PSL-RJ), vice-líder do governo na Câmara, entrou com uma representação no Ministério Público denunciando “racismo contra brancos, asiáticos e indígenas”. Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, reforçou o coro dizendo que, se a medida não for anulada, “o racismo será legalizado no Brasil”. O Magalu se defendeu, citando nota técnica do Ministério Público do Trabalho (MPT) que regulariza a chamada “discriminação positiva”, aquela que beneficia grupos em desvantagens socioeconômicas. Mesmo assim, Jordy promete ir até o fim. “Notas técnicas não têm força de lei”, disse a VEJA. “Nós não temos raça no Brasil, mas uma cultura rica e diversificada.”

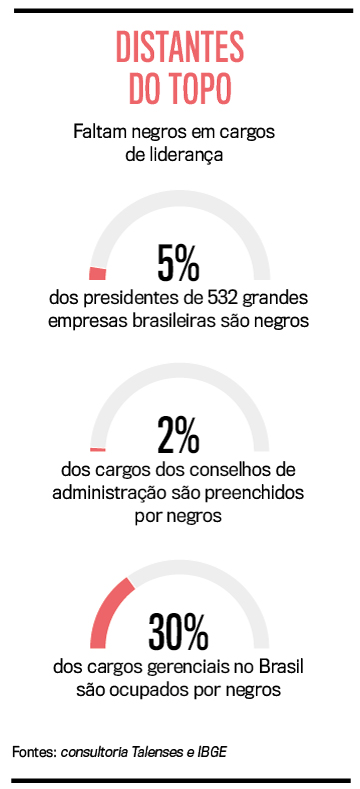

O argumento do preconceito contra brancos contraria as evidências estatísticas e é refutado por especialistas. “Para haver racismo, deve haver relações de poder”, escreveu a filósofa Djamila Ribeiro no livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro. “Negros não possuem poder institucional para serem racistas. A população negra sofre um histórico de opressão e violência que a exclui.” Basta olhar os números para compreender que, de fato, existe uma profunda defasagem entre pretos e brancos no Brasil, com ampla vantagem para os primeiros (veja o quadro). Projetos como o do Magalu não vão retirar a oportunidade de jovens brancos que iniciam no mercado de trabalho hoje, mas oferecer mais oportunidades àqueles que historicamente são preteridos. Aliás, se esses jovens não entregarem resultado, serão demitidos tanto quanto os outros. “O Brasil viveu durante décadas sob uma percepção equivocada de igualdade”, diz Alessandra Benedito, professora de direito da FGV e da Universidade Mackenzie. “O negro é considerado igual desde que o branco não tenha de abrir mão de privilégios.”

Corajoso, o Magazine Luiza não está sozinho no campo de batalha. Empresas como Google, Vivo, Braskem, P&G, Santander, Vale e Cyrela, para citar apenas algumas, têm projetos semelhantes. Recentemente, a Ambev criou um programa de estágio para oitenta pretos ou pardos de todo o Brasil. “Recebemos algumas críticas nas redes sociais, mas assumimos um compromisso com a diversidade racial e seguiremos nessa jornada”, diz Carla Crippa, vice-presidente de Relações com a Sociedade da Ambev do Brasil. A Bayer, onde trabalham atualmente 120 estagiários pretos, foi uma das pioneiras. “Vejo este momento como um divisor de águas”, afirma Theo van der Loo, que foi presidente da farmacêutica alemã no Brasil de 2011 a 2018. “Investir em diversidade melhora a performance da empresa.”

O executivo tem razão. Muitas pessoas acham que as companhias fazem isso apenas porque são generosas ou por ações de marketing. No universo corporativo, não é assim que as coisas funcionam. As grandes corporações prestam contas ao mercado, têm acionistas que cobram resultados e, em sua essência, existem para produzir lucro. No fundo, elas investem em diversidade porque se trata de algo positivo para os negócios. Primeiro porque as novas gerações não toleram os intolerantes, e uma empresa antirracista tem mais chance de conquistar os consumidores do que outras que não se posicionam. Mas existem sinais evidentes dos benefícios financeiros gerados pela nova postura. Segundo estudo da consultoria McKinsey em quinze países, as organizações que possuem diversidade racial na liderança têm 36% mais propensão ao lucro.

Eduardo Lyra, CEO da Gerando Falcões, projeto social que promove a capacitação de jovens da periferia, classifica as ações afirmativas como “medidas de sobrevivência” para as empresas. “É impossível inovar com um grupo de pessoas parecidas, que estudaram nas mesmas universidades, frequentaram os mesmos lugares”, diz. “É preciso haver um complemento de CEP, cor e background”, reforça o empreendedor, apoiado em seu projeto por empresários como Jorge Paulo Lemann e Carlos Wizard Martins. O preconceito, porém, persiste. “Noto a surpresa de algumas pessoas quando me veem numa reunião de lideranças, já que não pertenço ao estereótipo esperado”, afirma Paulo Alencastro, vice-presidente de fusões e aquisições da startup Acesso Digital.

Embrionário mas extremamente importante, o movimento na iniciativa privada é um complemento necessário às ações públicas já tomadas. Implementadas há pouco menos de uma década, as cotas raciais nas universidades apresentam perceptíveis resultados. Segundo o IBGE, o número de negros e pardos matriculados em faculdades públicas dobrou desde o início do programa e superou o de brancos pela primeira vez em 2018. Rachel Maia, presidente do conselho consultivo do Unicef e que assumiu cargos executivos na Tiffany, Pandora e Lacoste, vê um futuro promissor para ações desse tipo. “Os programas de inclusão não são um favor para os negros”, diz. “Havia um enorme atraso, que agora está sendo compensado com a presença de negros nas universidades e empresas.” O caminho em direção à igualdade é longo, mas os primeiros passos — que exigem extrema coragem — estão sendo dados.

Publicado em VEJA de 30 de setembro de 2020, edição nº 2706

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Mortes por dengue representam um recorde ruim para o governo Lula

Mortes por dengue representam um recorde ruim para o governo Lula ‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20

‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20 Pacote de corte de gastos está pronto e deverá ser anunciado após Cúpula do G20

Pacote de corte de gastos está pronto e deverá ser anunciado após Cúpula do G20 Governo Trump: os bons, os médios e os que vão botar fogo no parquinho

Governo Trump: os bons, os médios e os que vão botar fogo no parquinho Com 81 países, mas sem Argentina, Brasil lança Aliança Global contra a Fome

Com 81 países, mas sem Argentina, Brasil lança Aliança Global contra a Fome