Países de educação avançada vivem empenhados em despertar a curiosidade na garotada que está sendo preparada para virar a página da história. E fazem isso em salas de aula arejadas de ideias, onde o embate intelectual e o livre pensar os põem na trilha da excelência. Pois, o Brasil teima em se enredar em debates ideológicos que não elevam o nível do ensino e mantêm o país no pelotão de trás na corrida global por qualidade. Mesmo antes de assumir o leme no Planalto, a grande preocupação de Jair Bolsonaro era mudar o currículo “para que as crianças aprendam matemática e português, e não sexo” e banir “os esquerdismos da cartilha”. Escancarou, assim, as portas do Ministério da Educação à ala conservadora — primeiro sob o comando de Ricardo Vélez, depois capitaneada pela metralhadora raivosa de Abraham Weintraub e, agora, pelo evangélico Milton Ribeiro, para quem “ao adolescente que opta por andar no caminho do homossexualismo falta a atenção do pai, da mãe”. O MEC tem se mexido para pôr adiante o ideário antiprogressista que o presidente nunca escondeu — e nesse sentido acaba de cravar um ponto a favor de quem defende essa agenda.

Para alegria da banda ideológica do Planalto, a professora Sandra Ramos, da Universidade Federal do Piauí, passou a chefiar a Coordenação Geral de Materiais Didáticos, divisão central para delinear os rumos dos livros e apostilas que chegam aos colégios. Ela é muito chegada à ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, que a emplacou na cadeira e vem cruzando a Esplanada para dar seus pitacos no MEC. Sandra e Damares coassinam um documento defendendo o ensino do criacionismo, ideia pela qual se tem o mundo criado tal qual está no livro do Gênesis, em contraposição à teoria da evolução das espécies, de Darwin. Atiram, ainda, contra a chamada “ideologia de gênero”, termo não aceito no universo acadêmico para se referir à educação sexual. Evangélica e egressa do movimento Escola sem Partido, que já agitou (sem sucesso) a bandeira de filmar mestres em ação na sala de aula, ela terá papel fundamental em uma guerra que mira o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), a maior política de compra de material escolar do planeta, justamente onde são fincadas estacas definidoras do que a criançada aprende.

A doutrinação em sala de aula não é justificável sob nenhum ângulo pedagógico razoável, qualquer que seja sua essência — de esquerda ou de direita, religiosa ou ateia. “Os professores não devem se preocupar em dizer no que o aluno deve ou não acreditar, mas lhes dar a chance de aprender com as divergências”, diz a americana Meira Levinson, autora do livro Discordância Democrática nas Escolas e Ph.D. da Universidade Harvard. “Eles precisam desenvolver sua própria visão de mundo, baseados em evidências científicas e informações sólidas.” O Escola sem Partido, ao qual Sandra é ligada, nasceu em 2004 por iniciativa do advogado Miguel Nagib, que se revoltou ao saber que, no colégio do filho, a professora comparara Che Guevara a São Francisco de Assis, santificando o guerrilheiro. Acabou atraindo outros pais que identificavam um viés à esquerda na lição da prole, e o que virou um movimento trouxe duas distorções: 1) a falsa percepção de que todas as escolas estavam tomadas de catequizadores revolucionários e; 2) que esse era o maior mal da educação brasileira. Não é.

Conselho Nacional da Educação

Nas costuras de bastidores, o Planalto tem se empenhado exatamente em direção àquilo que dizia querer combater, com sinal trocado. Há algumas semanas, o secretário do MEC Carlos Nadalim — próximo do ideólogo do bolsonarismo, o ensaísta e astrólogo Olavo de Carvalho — se articulou para alterar certos aspectos do edital de compra de livros do 1º ao 5º ano do ensino fundamental — e conseguiu. Primeiro, o documento deixou de excluir obras que expõem as mulheres sob uma ótica negativa e as que ignoram a agenda de não violência contra elas. Vocábulos como “respeito à diversidade” e “democrático” foram suprimidos, cedendo lugar à valorização de ideias mais vagas, como o “convívio social republicano”. O impacto da dança de palavras e prioridades foi imediato. “O governo entendeu que um jeito rápido para impor sua posição é modificar o material didático”, afirma Priscila Cruz, presidente-executiva da ONG Todos pela Educação. “O papel do MEC, na verdade, não é esse, mas sim pensar políticas públicas amplas para a sala de aula.” Os autores dos livros didáticos temem que as novas regras funcionem como censura e se sentem caminhando em solo movediço na área liderada por Sandra Ramos. “Se eu usar o termo ditadura em vez de regime militar, será que meu livro será reprovado?”, indaga uma veterana na disciplina de história, que pediu anonimato.

A marcha do governo segue na arena do Conselho Nacional de Educação, que chancela a Base Comum Curricular — um roteiro do que a garotada deve aprender ano a ano. São ao todo 24 conselheiros, sete deles nomeados no apagar das luzes por um já demissionário Weintraub. Formam um bloco unido e motivado por um objetivo: antecipar a revisão da base, prevista para 2026, e amoldá-la a feições mais conservadoras. Até este momento, têm sido freados pelo grupo que professa outra cartilha, mas o embate é permanente. “Como é possível mudar um documento que nem sequer foi implementado totalmente?”, questiona um experiente conselheiro. Passados dois anos de governo, os números mostram que o Brasil continua patinando em notas vermelhas — em onze dos 27 estados o desempenho em português piorou —, e a agenda do MEC segue em passo de tartaruga. Com escolas e universidades fechadas por força da pandemia e alta demanda por medidas para suavizar o estrago, o governo federal iniciou o ano apresentando ao Congresso 34 medidas prioritárias — apenas uma olhava com atenção para a educação. Trata-se do homeschooling, projeto que quer garantir o direito de as crianças serem formalmente educadas em casa. Atingiria não mais que 1% da população estudantil, mas mesmo assim é abraçado com fervor pela turma católica e evangélica que, segundo VEJA apurou, quer emplacar material didático de suas editoras nessa modalidade. Triste.

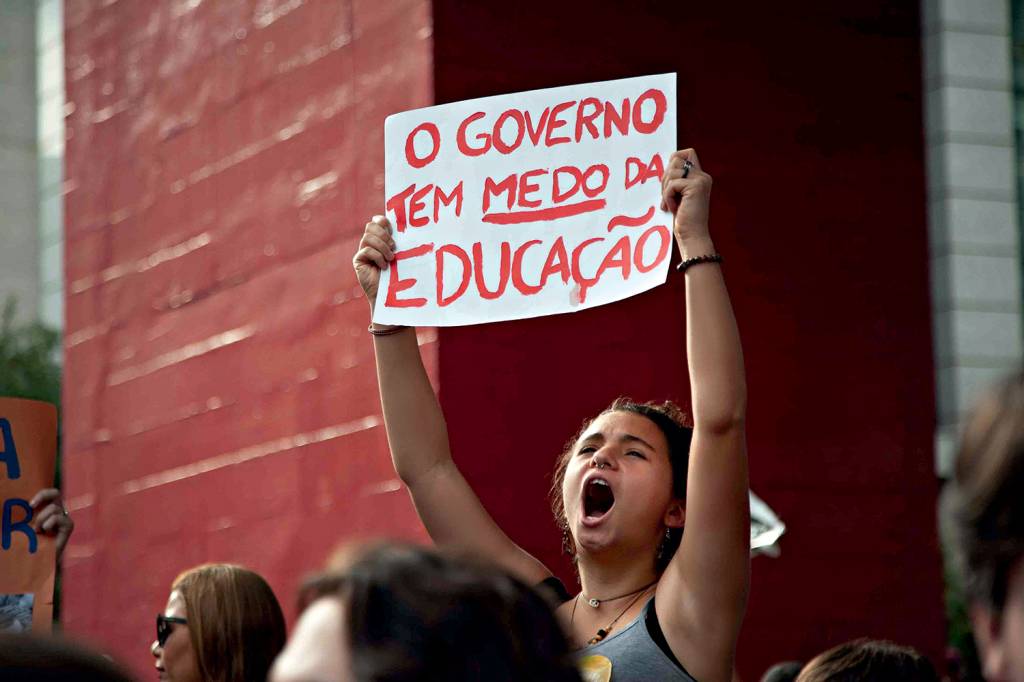

Classificadas por Bolsonaro como “antros marxistas”, as universidades também estão na mira. Em fevereiro, o ministério enviou um ofício a todas elas vetando manifestações políticas no campus. Questionado pela comunidade acadêmica e pelo Ministério Público Federal, o MEC voltou atrás. Em outra frente, a Controladoria-Geral da União abriu inquérito administrativo para apurar a conduta do ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Hallal, e do pró-reitor Eraldo Pinheiro, que haviam feito críticas abertas ao presidente. Foram enquadrados em uma lei que proíbe servidores federais de “promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição” — uma interpretação inédita e absurda do texto original. O processo foi encerrado com a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta, em que os professores se comprometeram a se matricular em um curso de ética e não tecer “comentários ofensivos” de tal natureza nos próximos dois anos. O caso provocou uma série de notas de repúdio de gente graúda. “A liberdade acadêmica é assegurada pela Constituição. Atacá-la significa atentar contra o estado democrático de direito”, diz Enrico Rodrigues de Freitas, procurador do MPF do Rio Grande do Sul.

Fiel ao seu estilo faca na caveira, Bolsonaro fere também os brios acadêmicos ao não pinçar o primeiro nome das listas tríplices para nomeação de reitores, uma antiga tradição. Em 21 ocasiões ele optou pelo segundo ou o terceiro mais votado pelas próprias instituições. Um caso ruidoso foi o da Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais. Mesmo tendo recebido apenas 3 votos no Conselho Universitário, o professor Edson Bertoni foi consagrado reitor pelo presidente. Constam em seu currículo postagens com opiniões a favor do governo e fotos em que aparece atirando com um fuzil. Ganha nota 10 quem acertar por que os primeiros da lista foram preteridos.

Publicado em VEJA de 31 de março de 2021, edição nº 2731