As lições dos grandes mestres para atravessar tempos difíceis de pandemia

A literatura, a arte e a música sempre ofereceram consolo e expuseram verdades sobre o ser humano — e ainda têm muito a ensinar hoje

A Ilíada, de Homero, certidão de nascimento da literatura ocidental, costuma ser evocada por seu herói, Aquiles, e pelas histórias sobre a Guerra de Troia descritas na obra, com quase três milênios de existência. No entanto, ainda nos primeiros versos do poema, é uma personagem pouco lembrada que desencadeia a trama: uma doença que assola as hostes gregas, enviada pelo deus Apolo para vingar seu sacerdote, Crises, que tivera a filha tomada pelo chefe da expedição helênica, Agamemnon. Já na abertura do poema fundador de toda a tradição literária lá estava ela: a peste. Um tema que por muito tempo pareceu tão distante do mundo moderno quanto as tramas da Ilíada — e, com o coronavírus, volta à ordem do dia.

Diante da pandemia da Covid-19, tem sido comum recorrer a comparações com filmes distópicos sobre epidemias. A verdade é que, ao longo dos séculos, a literatura, a arte e a música produziram obras que examinam o tema com alcance mais profundo e atemporal. Os grandes mestres confrontaram o homem com a própria fragilidade e o atordoamento em face de um poder desconhecido. Nas situações-limite das pandemias, eles desnudam o melhor e o pior da natureza humana. Mais que isso, a beleza e a intensidade dos livros, das imagens e das melodias produzidos em tais condições trazem consolo e servem de guia para atravessar esses períodos.

+ Compre o livro A Peste, de Albert Camus

+ Compre o livro Ilíada, de Homero

+ Compre o Box Decamerão, de Giovanni Boccaccio

+ Compre o livro A Morte em Veneza, de Thomas Mann

+ Compre o livro Nêmesis, de Philip Roth

Não é por acaso que uma das mais célebres obras associadas ao assunto ilustra como as pessoas devem se portar ante uma epidemia. O Decameron, de Giovanni Boccaccio, escrito entre os anos 1348 e 1353, é produto desse esforço de compreensão e consolação. Boccaccio retornara à sua cidade natal, Florença, quando a peste negra consumia enorme parcela da população de lá — seu pai e amigos morreram. No início da obra, Boccaccio exibe uma Florença devastada: o abandono na doença, os mortos abundantes e o sofrimento sem fim e sem sentido que tolheu mais de 100 000 vidas. “Que mais se poderá dizer a não ser que a crueldade dos céus foi tal e tanta”, lamenta o florentino.

Não foram poucos os artistas que, inspirados por Boccaccio, deixaram imagens lapidares da peste que matou perto de 50 milhões de pessoas na Europa, na Ásia e na África no século XIV. A pavorosa cena dos corpos insepultos descrita no Decameron marcaria a pintura europeia. No imponente quadro Sete Obras de Misericórdia (1607), Caravaggio retrata uma caridade cristã fundamental: o ato de sepultar as vítimas das doenças. No tumulto dos corpos submetidos ao jogo de luz e sombras, sobressaem ao fundo homens carregando um defunto.

A natureza arbitrária e avassaladora da peste, que tornaria a dizimar a Europa nos séculos seguintes, aguçou a percepção da fragilidade humana. A imagem da morte como a grande ceifeira jogando xadrez com um cavaleiro cruzado é de um simbolismo poderoso, quer em uma célebre ilustração do século XV do sueco Albertus Pictor, quer no marco do cinema O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, que se inspirou nessa imagem para seu clássico filme de 1957. Possivelmente, nenhuma obra eternizou o tema apocalíptico de forma mais singular que Triunfo da Morte (1562), em que o flamengo Bruegel, o Velho, descortina as cores da “terra desolada” sob o domínio dos exércitos da morte.

de ser verdadeiro e ajudar os doentes (Bettmann/Getty Images)

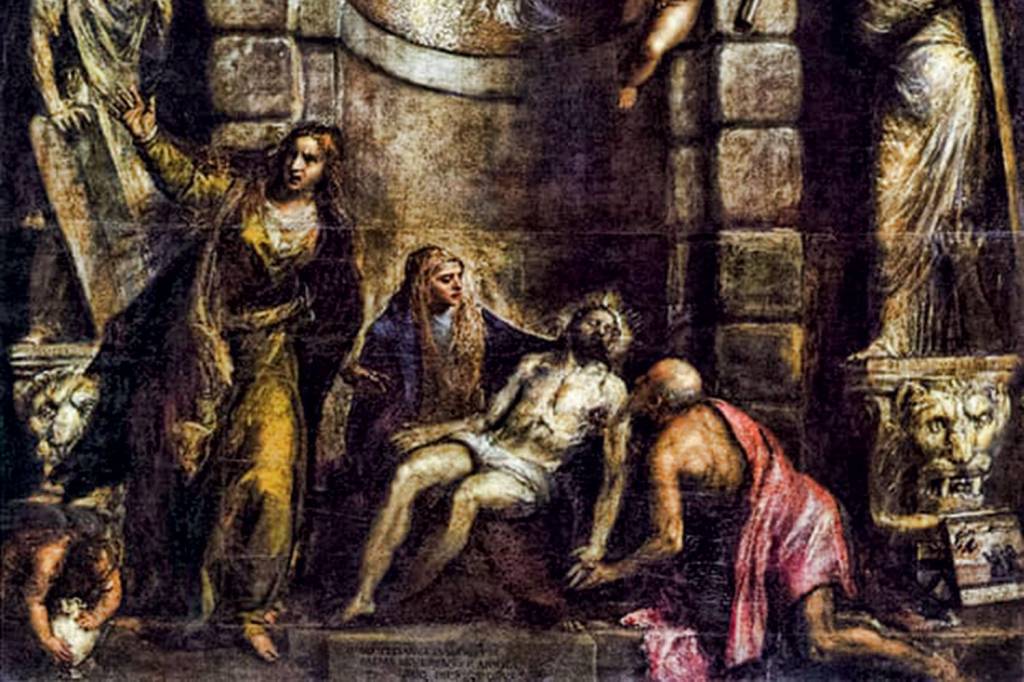

Com a mesma beleza com que expõe a condição mortal dos homens, a arte inspirada pelos momentos de pestilência também eleva à espiritualidade, solene ou singela, que define o que é ser humano. Na Veneza de 1549, Jacoppo Tintoretto pintou San Rocco Risana gli Appestati, retratando num grandioso painel a óleo o santo padroeiro dos inválidos e protetor contra a peste. Outro gigante veneziano, Ticiano Vecellio, elaborou uma tristíssima Pietà no último ano de sua existência. No quadro, o artista roga desesperadamente pela própria vida, bem como pela de seu filho, durante a epidemia que devastou a cidade em 1576. Ticiano, lamentavelmente, não sobreviveu.

Nem sempre nossas preces são atendidas, é fato. Ainda assim, precisamos delas — ou de algo que ocupe seu lugar. Morte em Veneza (1912), do alemão Thomas Mann, faz da pérola italiana o ambiente perfeito para a história de Aschenbach, célebre escritor que visita a cidade e se deixa fascinar pela beleza e pela juventude de um jovem polonês, Tadzio, que passa as férias com a família no mesmo hotel. O avanço da cólera sobre a cidade e o mergulho de Aschenbach em um devaneio estético e erótico forneceram também ao cinema algumas de suas mais poderosas cenas, como aquela em que o protagonista, interpretado por Dirk Bogarde, surge caído em uma Veneza abandonada no filme dirigido em 1971 por Luchino Visconti. Que Visconti tenha transformado o personagem em um compositor é apropriado: desde o século XIV, a música fora influenciada pela peste, quer com as obras sacras, quer com madrigais, mostrando as nuances dos efeitos da doença sobre o homem.

O consolo, em última instância, vem das virtudes terrenas. Para Boccaccio, ele é obtido da nobre atividade de contar histórias para entreter os amigos em uma quarentena. Já para Albert Camus, em A Peste (1947), autoconhecimento e conforto vinham entrelaçados, e eram indissociáveis, ambos, da coragem de ser verdadeiro. Na história do jovem médico Bernard Rieux e daqueles que o cercam em Oran, na Argélia, quando a peste bubônica irrompe, ser capaz de salvar o próximo é mais que um gesto de heroísmo — é como estar à altura de nós mesmos, seja qual for o preço a pagar. Pode ser o de ficar confinado numa cidade que sofre com a peste e tentar salvar o maior número de vidas. Pode ser o da culpa, como acontecerá nas páginas da última obra publicada pelo americano Philip Roth, Nêmesis (2010), que narra a trágica história de um jovem durante o surto de pólio em Newark, em 1944. Pode ser o da raiva e do desespero, como na Sinfonia Nº 1, composta pelo americano John Corigliano em memória aos mortos da epidemia de aids. Ou, ainda, ser o preço de ficar a sós e encontrar forças para enfrentar os medos e angústias, por nós e pelos outros. Na nova pandemia, que a arte mais uma vez eduque e console.

Publicado em VEJA de 1 de abril de 2020, edição nº 2680

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.