E se Trump ganhar? Os impactos para o Brasil e para a geopolítica atual

Ex-presidente escapa de atentado com ferimentos leves, aura de herói e chances aumentadas de vencer Joe Biden na corrida pela Casa Branca

Era para ser mais um comício de campanha típico de Donald Trump, apinhado de apoiadores embevecidos ostentando bonés vermelhos. No fim de tarde escaldante, a estrela do espetáculo subiu ao palco em Butler, na Pensilvânia, com o costumeiro atraso, às 18h05. Seis minutos depois, os disparos começaram — oito ao todo, até o atirador, Thomas Matthew Crooks, 20 anos e motivação desconhecida (veja a coluna de Vilma Gryzinski, na pág. 55), ser abatido por um sniper do serviço secreto. Trump levou a mão à cabeça e se abaixou sob um escudo de seguranças. Confirmada a morte do atacante, o ex-presidente foi retirado do local, mas antes de sair teve a presença de espírito de gravar na memória coletiva uma imagem indelével de martírio e desafio: face marcada por dois filetes de sangue, bandeira americana ao fundo, ergueu o punho e gritou “Lutem, lutem”. A foto correu mundo e, ampliada ao máximo, decorou os espaços da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, em Wisconsin.

Trump foi ovacionado ao aparecer na abertura do evento, na segunda-feira 15, pela primeira vez desde o atentado, com um curativo na orelha direita, cercado de uma aura de sobrevivente invencível e um nítido clima de “já ganhou”. Não pronunciou palavra — guardava seu discurso para a noite de encerramento, na quinta-feira 18, que coroaria sua candidatura oficial à Presidência com um gostinho a mais: o de agora favoritíssimo contra o cada vez mais enfraquecido Joe Biden. Os tiros contra o candidato republicano, tremenda falha de segurança que matou uma pessoa, feriram outras duas e aparentemente não o atingiram em cheio porque virou a cabeça na hora H, e não chegaram a afetar grandemente as pesquisas. Ele continua 2 ou 3 pontos adiante de Biden, superando o democrata em todos os cinco cruciais estados pêndulos — a mesma situação em que se encontra, apesar dos avanços na economia obtidos pelo atual governo (veja o quadro), desde que o presidente escancarou o peso dos 81 anos em debate pela TV, no fim de junho, com dificuldade em completar frases.

Na ponta do lápis, a maioria dos americanos já sabe em quem vai votar e o pequeno — e decisivo — contingente de indecisos pouco mudou, pelo menos até o momento, em decorrência do atentado. “O efeito eleitoral ainda é incerto”, diz Jacob Neiheisel, professor de ciência política da Universidade de Buffalo. Mas impacto houve, abstrato, porém igualmente relevante, nos dois lados em disputa, com consequências potenciais — e temerárias, no lado democrata — na disposição do eleitor de sair de casa para votar. O apelo inegável do punho desafiador do ex-presidente de rosto ensanguentado fez baixar uma nuvem cinzenta de desalento entre os democratas, já desacorçoados por um movimento interno pós-debate para convencer o presidente — que ainda por cima, na quarta-feira 17, testou positivo para covid e se isolou em plena e dificultosa campanha — a desistir da candidatura. A mesma imagem consolidou entre os republicanos a quase certeza de que seu candidato está com um pé na Casa Branca. Nessa conjuntura, ressoam com estrondo, dentro e fora dos Estados Unidos, as conjecturas sobre o que vai mudar no segundo mandato de Donald Trump.

Os mercados financeiros se animaram com a força renovada da candidatura Trump, contando com os efeitos sobre o setor produtivo de suas reiteradas promessas de cortar impostos em geral e aliviar restrições, sobretudo nas indústrias que impactam o meio ambiente. No longo prazo, porém, o otimismo dá lugar à preocupação com o impacto de gastos maiores e arrecadação menor na delicada situação fiscal do país, com déficit de 7% e dívida pública superior a 100% do PIB. Prevê-se que o protecionismo comercial que caracterizou seu primeiro mandato retorne com mais ímpeto: Trump pretende impor tarifa de 10% sobre todas as importações e de 60% sobre os produtos que vêm da China, abrindo a possibilidade de retaliação em cadeia e dificultando o comércio global, com óbvias consequências negativas para o Brasil. Aqui, devem pesar ainda sua identificação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que dificulta o diálogo com o governo Lula, e seu descaso em relação às questões ambientais, item essencial da agenda atual de colaboração entre os dois países.

Segundo analistas, o governo Trump II deverá agir com mais habilidade e resultado na implementação de sua plataforma, visto que tanto ele quanto seus assessores carregam a bagagem de experiência da primeira passagem pela Casa Branca. Em política externa, o conceito de “Estados Unidos primeiro” deve repetir seu protagonismo, doa a quem doer. Doerá, com certeza, na Ucrânia, que depende totalmente dos Estados Unidos para enfrentar os invasores russos — o tripé de demônios que a cartilha trumpista quer exorcizar, para o bem da nação, é composto de imigração, globalização e “guerras estrangeiras”. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, prócer do arco populista-nacionalista que torce por Trump, visitou-o recentemente na mansão de Mar-a-Lago, na Flórida, e saiu anunciando que o candidato tem pronto um plano para encerrar o conflito.

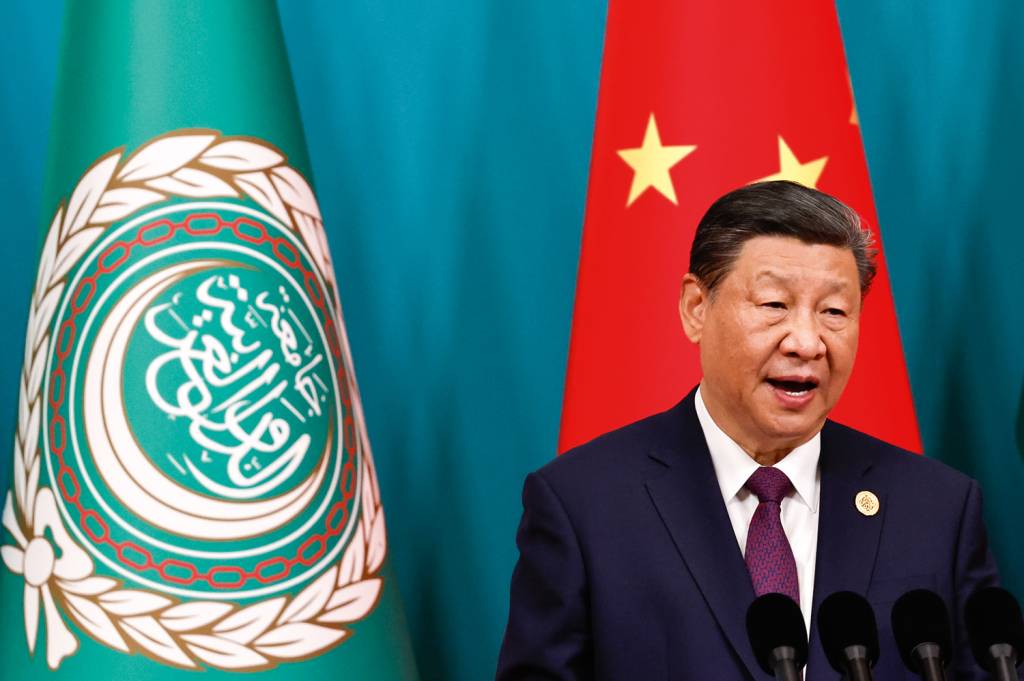

No Oriente Médio, Jared Kushner, genro de Trump e conselheiro para a região no primeiro governo do sogro, já sugeriu que as fronteiras da Faixa de Gaza sejam reduzidas, reforçando a posição israelense na luta contra os palestinos. O ex-presidente nunca escondeu sua queda por líderes autoritários, tecendo elogios ao russo Vladimir Putin, aliando-se ao israelense Benjamin Netanyahu no projeto de anexação de territórios ocupados e assumindo posições dúbias até em relação ao rival maior, o chinês Xi Jinping — em entrevista publicada no meio da convenção republicana, declarou que Taiwan, a ilha de governo independente que a China quer engolir e que depende integralmente do apoio americano para resistir, “deveria nos pagar por sua defesa”. “Trump tem interesse zero em mediar esforços de paz ou tentativas de cooperação. Se não houver benefícios diretos para os americanos, não tem valor para ele”, ressalta John Carey, professor de política da Universidade Dartmouth.

Diante da ameaça Trump, líderes europeus correm para tentar blindar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança agonizante herdada da Guerra Fria que ressuscitou como pilar da resistência ucraniana, pela qual o ex-presidente manifesta solene desprezo. Neste ano, pela primeira vez em décadas, os países europeus que integram a Otan gastarão em conjunto 2% de seu PIB — 380 bilhões de dólares — revigorando suas Forças Armadas. Além disso, traçam planos para reduzir o papel dos Estados Unidos na dissuasão nuclear, assumindo eles mesmos o poderio bélico convencional — infantaria, armamentos, logística e artilharia.

Internamente, Trump assina embaixo, embora não de forma oficial, de um documento de 900 páginas batizado de Projeto 2025, que tem a ambiciosa pretensão de moldar o futuro do país. Um de seus pontos-chave é o desmantelamento de órgãos federais como a Agência de Proteção ao Meio Ambiente (EPA) e as entidades regulatórias, com a troca de até 50 000 funcionários públicos por aliados. Preventivamente, Biden anulou alguns mecanismos e criou outros com a intenção de proteger carreiras técnicas e conter o aparelhamento da estrutura federal. Outro objetivo declarado do candidato republicano é remodelar inteiramente o Departamento de Justiça, que ele acusa de promover uma campanha insidiosa contra sua pessoa. Também aí o governo Biden vem tentando apertar o parafuso das demissões de nível técnico, além de ocupar vagas com profissionais de tendência mais progressista do que o adversário. Nos últimos dias, o presidente deixou vazar um projeto ousado de impor limites de idade e de caráter ético à intocável Suprema Corte, hoje um reduto de conservadorismo.

Na espinhosa questão da imigração ilegal, que Trump relaciona diretamente ao crime nos Estados Unidos (sem nenhuma prova, como é de seu estilo), é mais do que conhecido seu plano de fechar a fronteira com o México e promover “a maior deportação em massa da história do país” — muito embora o endurecimento de Biden no controle de entradas as tenha reduzido ao menor nível em mais de três anos. Trump pretende ainda criar uma força-tarefa para “combater o preconceito anticristão”, que será conduzida por um Departamento de Justiça “inteiramente reformado, justo e equilibrado” — e, provavelmente, maleável a dispensar a maioria de seus processos judiciais. “Pode ser um governo muito danoso à democracia, especialmente agora que Trump compreende melhor as vulnerabilidades das instituições”, avalia Wesley Leckrone, cientista político da Universidade Widener.

Em comunicado logo após o atentado, o ex-presidente atenuou seu discurso, com pedidos de “união” e relato de uma conversa “muito cordial” com Biden, que o procurou para manifestar solidariedade — o exato oposto do tom beligerante de costume e das promessas de expurgar do governo federal os “marxistas” e varrer a “classe política doente que odeia nosso país”. Esse tipo de retórica reflete a violência latente que permeia a profunda polarização do país, onde cresce sem parar a parcela de americanos que diz “não gostar” ou “odiar” seus oponentes, de acordo com pesquisa do Carnegie Endowment for International Peace. “Trump foi vítima da radicalização política que ele mesmo fomenta. Vivemos um momento muito perigoso”, diz Terry Moe, cientista político da Universidade Stanford.

No primeiro dia da convenção republicana, o candidato enfim desfez o mistério sobre seu vice — e a escolha de J.D. Vance, 39 anos, senador em primeiro mandato, mostra que, depois de aglutinar o Partido Republicano em torno de sua pessoa e de seu populismo autoritário, ele agora se movimenta para, se eleito, estender a teia trumpista para além de seu mandato, o último a que teria direito — até porque sairia da Casa Branca com 82 anos. Vance, que entrou na política comparando Trump a Hitler, virou casaca e é fidelíssimo escudeiro, com os atributos extras da juventude, do carisma e da boa presença nas redes sociais. Espera-se com certa expectativa o debate entre ele e Kamala Harris, 59 anos, a vice de Biden, que fez carreira como promotora durona e boa de briga. Isso, se ela continuar vice — é a mais cotada para tomar o papel do chefe, caso ele abra mão da candidatura. “Por enquanto, a campanha eleitoral democrata está pisando em território desconhecido”, avalia Khalil Muhammad, professor de história, raça e políticas públicas da Universidade Harvard.

O ataque a Trump foi o mais grave contra uma alta autoridade desde que um atirador feriu Ronald Reagan, em 1981, alongando a lista de atos contra a vida de presidentes, quatro fatais, entre os quais os que mataram John Kennedy (1963) e Abraham Lincoln (1865). No país traumatizado por episódios de violência política, mas que não vivenciava esse tipo de situação há tempos, a condenação ao atentado foi unânime, com mostras de solidariedade entre republicanos e democratas. Inicialmente desconvidados para a convenção em Milwaukee, dois ferrenhos adversários do ex-presidente na pré-indicação republicana, Ron DeSantis e Nikki Haley, atenderam ao chamado para discursar e manifestar apoio depois dos tiros no comício. “Você pode não concordar 100% com Trump, mas deve votar nele”, recomendou Haley, ex-desafeto. Exultante entre milhares de apoiadores fanáticos, muitos exibindo na orelha uma imitação de curativo, depois de levar um tiro no domingo e sair com apenas um arranhão, Trump passou a semana do jeito que gosta: no centro do palco, cercado de adulação, tratado como herói. E com a Casa Branca cada vez mais perto.

Publicado em VEJA de 19 de julho de 2024, edição nº 2902

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO