O impacto mundial — no Brasil, inclusive — da desaceleração da China

Em guerra comercial com os EUA, o gigante asiático tem o menor aumento do PIB em décadas. Há vantagens e desvantagens para brasileiros nesse embate

Há décadas um motor em altíssima aceleração, capaz de avançar em velocidade supersônica e arrastar consigo boa parte do mundo, a economia da China acaba de dar um soluço que fez o planeta tremer: no segundo semestre, o aumento do PIB chinês não passou de 6,2%. Para quase todos os países, o índice seria motivo de foguetório. No gigante que se acostumou ao padrão de dois dígitos, chamou atenção ter sido essa a menor alta dos últimos trinta anos. O x da questão — que também tem lá seus w, y e z — é a guerra comercial que China e Estados Unidos vêm travando desde o início do governo de Donald Trump e que rendeu altos impostos sobre produtos de ambas as partes. O embate entre as duas maiores economias reverbera em todo canto — no Brasil, inclusive. Se para o bem ou para o mal, só o tempo dirá.

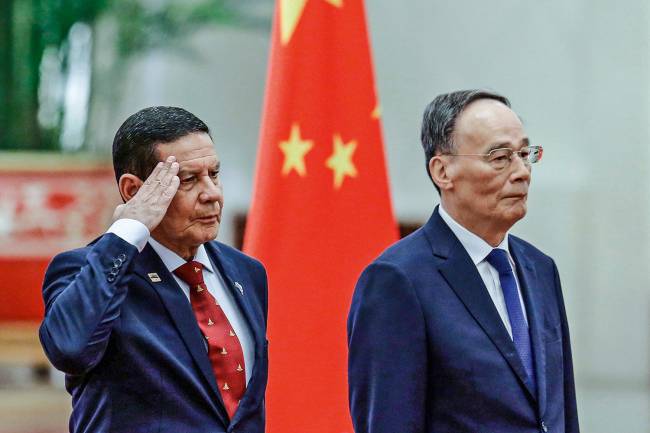

Faz mais de dez anos que a China ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. Para lá vão 26% das exportações daqui e de lá vêm 21% das importações, um comércio bilateral que rende às empresas brasileiras um superávit de quase 30 bilhões de dólares. Preservar essa relação crucial era a grande preocupação de áreas como agricultura e minérios, principalmente, no início do governo de Jair Bolsonaro — que na campanha afirmou que “os chineses não estão comprando no Brasil, estão comprando o Brasil”. Porta-voz da corrente pragmática, o vice, general Hamilton Mourão, visitou Pequim em maio, encontrou-se com o líder chinês Xi Jinping e apaziguou os ânimos. Bolsonaro deve ir à China em outubro, um mês antes de Xi desembarcar no Brasil para o encontro dos Brics.

Praticamente tudo o que o Brasil vende à China se enquadra na categoria de commodities, com soja, petróleo e minério de ferro encabeçando a lista. A guerra comercial influiu diretamente na queda de 2,8% nas vendas brasileiras de minério de ferro para a China no primeiro semestre do ano. As tarifas de Trump sobre produtos chineses, que chegam a 25%, reduziram os embarques para o mercado americano do maior produtor de aço do mundo. Com estoques altos, a produção diminuiu e as encomendas de ferro, idem. Mineradoras brasileiras contam com as imensas obras de infraestrutura em andamento na China para manter estáveis as remessas no resto do ano. Mas, se o voo mais lento do dragão se prolongar e afetar outras economias, a demanda geral por ferro vai sofrer. “Neste cenário, não adianta desvalorizar o câmbio para aumentar exportações. É uma sinuca de bico”, avalia o economista Fábio Silveira.

As exportações de soja também foram impactadas, caindo quase 20% nos primeiros seis meses em comparação com 2018. Aí, no entanto, entra um componente extraeconômico: a peste suína, que dizimou 30% do rebanho do maior produtor e maior consumidor mundial de carne de porco. Soja é sinônimo de ração — com menos bocas a alimentar, a demanda cairá. Há, no entanto, motivo para otimismo em três frentes. Uma é a expectativa de que as exportações brasileiras ocupem, pelo menos em parte, o espaço que a soja americana está perdendo na guerra de tarifas entre Pequim e Washington. Outra é a previsão de que o rebanho suíno chinês volte ao normal no prazo de três anos. “Este é o momento de o Brasil superar as desvantagens comparativas de seus produtos em relação aos Estados Unidos”, alerta Sérgio Mendes, diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).

Por fim, o abate do rebanho chinês abriu um novo — e imenso — mercado para a carne brasileira. Nos primeiros seis meses, a China importou 42% mais frango, 40% mais porco e 22% mais carne bovina. “Há escassez de oferta e demanda elevada. Até a recuperação do rebanho da China, nossa perspectiva é otimista”, diz Felipe Uiliano, diretor de planejamento do frigorífico BRF, que está habilitando novas plantas para fornecimento ao mercado chinês. Fora da balança comercial, o Brasil acusou nos últimos anos grande entrada de investimentos chineses, sobretudo na exploração do pré-sal, e espera que esse dinheiro continue jorrando nos leilões nas áreas de energia e infraestrutura — intensifique-se ou não o embate com os Estados Unidos. “Entre 2010 e 2020, o tamanho da economia da China terá mais do que dobrado. Só neste ano, cresceu o equivalente a uma Austrália”, ressalta Marcos Troyjo, secretário do Ministério da Economia.

Vista pelo prisma de “quando um perde, outro ganha”, a briga com os Estados Unidos dá a outros países a oportunidade de abocanhar novas fatias de negócios na (e da) China. No contexto da economia mundial, no entanto, o embate sino-americano só desencadeia previsões negativas. O FMI calcula que o PIB global terá queda de 0,5% em 2020 se persistir o esvaziamento das trocas entre dois países que contabilizam, cada um, cerca de 10% de todo o comércio planetário. Desde o dia 1 de seu governo, Trump condena o protecionismo e os subsídios à indústria chinesa, segundo ele responsáveis pela perda de empregos nos Estados Unidos e pelo “intolerável” déficit americano de 420 bilhões de dólares nas trocas entre os dois países. Ele exige que o governo de Pequim mude sua política de exportação e estimule o consumo interno — o que, aliás, já vinha acontecendo — para que o resto do mundo possa vender mais aos chineses. Xi, que é tão teimoso e durão quanto Trump, não cede por uma questão de “soberania nacional”, e, sem um acordo, o vaivém de tarifas corre solto.

Por trás da animosidade entre os dois dirigentes está a ambição de definir qual é a maior potência do mundo. A China corre para chegar lá, produzindo espantosamente, investindo a rodo e firmando liderança em tecnologia de ponta. Os Estados Unidos, por sua vez, fincam pé na posição que é sua, plenamente, desde o fim da Guerra Fria. Vem daí o esforço de Trump para cortar o fornecimento de componentes e enfraquecer a chinesa Huawei, hoje à frente da corrida pelo domínio da tecnologia 5G, que deve revolucionar as telecomunicações. Bolsonaro chegou a integrar essa cruzada, mas de novo Mourão apagou o incêndio. “Não há veto à Huawei no Brasil”, garantiu.

O governo da China faz pouco da desaceleração, afirmando que os 6,2% de aumento do PIB se encontram dentro da previsão. Mas o país está, de fato, ressentindo-se da guerra comercial com os Estados Unidos, além de enfrentar problemas internos. Nas três últimas décadas, 800 milhões de chineses saíram da miséria para a classe média, enchendo shoppings e investindo na compra de carros e casas — segundo a Universidade de Pequim, 80% dos recursos foram parar em imóveis. Isso criou um alto endividamento, que, aliado ao futuro incerto desenhado por Trump, está enxugando o gasto da população. Com os chineses gastando menos, o governo foi obrigado a suspender, em pleno voo, uma significativa virada que vinha empreendendo nos rumos da economia: depender menos de investimentos públicos e das exportações e mais do consumo doméstico.

No típico jogo de gato e rato que executam há um ano e meio, Trump e Xi encontraram-se na reunião do G-20 em Osaka, em junho, e concordaram em retomar as negociações. Trump adiou outro aumento de tarifas e aliviou as sanções contra a Huawei. O governo chinês, por seu lado, anunciou um pacote de reformas para reduzir o tratamento preferencial dado às estatais em detrimento das empresas privadas, responsáveis por 60% do PIB e 80% dos novos empregos urbanos. Enquanto aguarda os próximos movimentos, o resto do mundo equilibra-se sobre um muro de incertezas, à espera da nova ordem econômica que vem por aí.

Colaboraram Victor Irajá e Lucas Cunha

Publicado em VEJA de 24 de julho de 2019, edição nº 2644

A necessária diversificação da CVM

A necessária diversificação da CVM