É o comportamento típico de biruta, que muda ao sabor dos ventos e das conveniências políticas. Na terça-feira 31, Jair Bolsonaro trocou o tom beligerante e negacionista de sempre pela moderação. Em seu quarto pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão sobre o coronavírus, disse que a pandemia, antes tachada de “gripezinha”, é o maior desafio da atual geração. Em vez de atacar os governadores, propôs um pacto entre as autoridades. Num sinal de respeito às evidências científicas, até reconheceu que ainda não há remédio contra a Covid-19, apesar de ressaltar mais uma vez que a hidroxicloroquina, uma de suas novas obsessões, parece eficaz contra a doença. É verdade que Bolsonaro não defendeu o distanciamento social, como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS), mas ele abandonou as críticas ao “confinamento em massa” e a tese do isolamento vertical, que valeria apenas para grupos de risco, como os idosos. O recuo, mesmo que tardio, vinha em boa hora. O problema é que, já na manhã seguinte, o presidente testou negativo para o surto de conciliação.

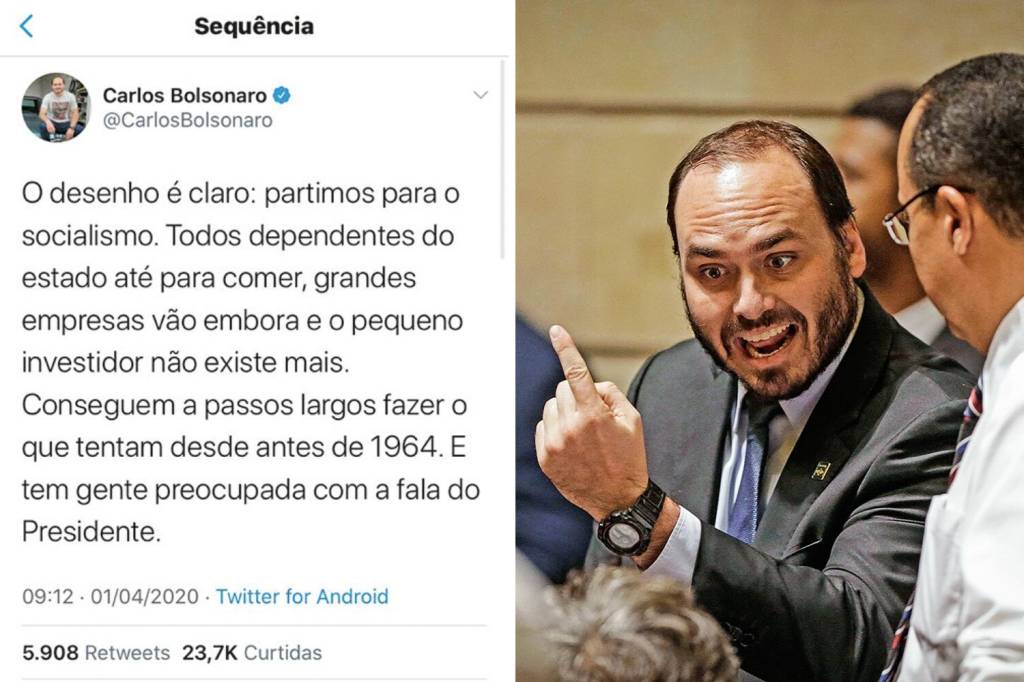

Nas redes sociais, ele retomou a estratégia do confronto e reproduziu um vídeo com informações falsas a fim de atacar os governadores e fomentar na população o temor de uma crise de desabastecimento de alimentos. Já seu filho Carlos, vereador do Rio que adora despachar no Planalto e comanda as milícias digitais do pai, postou mensagem reclamando da decisão do próprio governo de repassar ajuda financeira a trabalhadores informais, desempregados e desamparados em geral. “O desenho é claro: partimos para o socialismo. Todos dependentes do estado até para comer, grandes empresas vão embora e o pequeno investidor não existe mais. Conseguem a passos largos fazer o que tentam desde 1964. E tem gente preocupada com a fala do presidente”, escreveu o Zero Dois. Os avanços e recuos presidenciais são sintomas de um governo enfermo, vítima do populismo do presidente, de intrigas internas e de uma disputa permanente entre diferentes grupos de conselheiros — de militares a filhos e amigos de Bolsonaro, de assessores técnicos a radicais que cobram um clima de cruzada permanente contra adversários reais e imaginários.

Na relação de conselheiros, destaca-se, por exemplo, o aposentado Waldir Ferraz, o Jacaré, amigo do presidente desde a década de 80. Foi ele quem encaminhou a Bolsonaro, às 5 da manhã da quarta-feira 1º de abril, o vídeo em que uma pessoa dizia haver desabastecimento na Ceasa de Belo Horizonte. Tão logo publicada pelo capitão, a informação foi desmentida pelo próprio Ministério da Agricultura. Bolsonaro, então, apagou o vídeo e, horas mais tarde, se desculpou. Foi um sinal de que, apesar da recaída, mantinha a disposição de apostar na moderação. Seu amigo Jacaré também lhe enviou outra peça, gravada em um pronto-socorro no Rio que estava vazio no momento da filmagem. A proposta era clara: usar a gravação para reforçar a acusação de que o governador Wilson Witzel, pré-candidato à Presidência, está superestimando a pandemia para conspirar contra o presidente e atrapalhar seu projeto de reeleição. Bolsonaro preferiu não dar vazão ao material — talvez porque a calmaria retratada não fosse real ou para não correr o risco de passar novamente pelo vexame de ter suas postagens eliminadas.

O universo digital, como se sabe, é um termômetro dos humores do presidente — e a explicação para esses movimentos destemperados. A lógica é simples: ele radicaliza o discurso toda vez que detecta uma sangria em sua base de apoio. Foi por isso que, mesmo diante da reprovação crescente à sua atuação na crise do coronavírus, passou a defender o abrandamento da quarentena como forma de impulsionar a atividade econômica. Segundo a Quaest Consultoria, que elabora um ranking de popularidade digital, esse movimento deu certo num primeiro momento. O presidente conseguiu recuperar terreno nas redes sociais. “Quando ele perde espaço, recorre a uma narrativa agressiva para reunificar a sua base mais fiel, que eu chamo de fãs. Depois, expande o discurso para tentar atrair aqueles que são mais pragmáticos. É sempre assim, radicaliza primeiro e modera depois”, diz o cientista político Felipe Nunes, diretor da empresa. A aposta na insanidade parece ter rendido menos frutos no mundo real.

A recente conversão à conciliação e ao conhecimento científico, além de fazer parte da segunda fase da “estratégia”, foi resultado de pressões diversas. Desde o início da crise, autoridades do Legislativo e do Judiciário derrubam — acertadamente, diga-se, — decisões do presidente. O ministro do STF Luís Roberto Barroso proibiu a veiculação de uma campanha publicitária idealizada pelo Planalto com o objetivo de estimular a população a desrespeitar o isolamento. Já o Congresso obrigou o presidente a revogar uma medida provisória (MP) que previa a suspensão dos contratos de trabalho sem que houvesse ajuda financeira ao trabalhador. Testadas pelo presidente, as instituições reagiram — e isso ajudou a pavimentar o caminho para a busca do diálogo. Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada o ministro do STF Gilmar Mendes, um dos alvos prediletos das milícias bolsonaristas nas redes sociais. Pediu conselhos ao convidado, que era advogado-geral da União quando da crise energética no governo de Fernando Henrique Cardoso, o “apagão”. Ouviu a recomendação de que montasse um comitê com os representantes de todos os poderes, incluindo governadores e prefeitos. Assim, reduziria o risco de enfrentar uma guerra de liminares contra as medidas de emergência e, de quebra, teria a chance de harmonizar o discurso das autoridades no combate à pandemia.

Como bom anfitrião, Bolsonaro mostrou simpatia pela ideia. Nas horas seguintes, no entanto, houve sucessivas demonstrações de quão difícil é a construção de consensos até dentro do governo. Em reunião do presidente com ministros, Luiz Henrique Mandetta, titular da Saúde, disse que se não fossem tomadas atitudes imediatas para controlar o aumento exponencial das infecções por coronavírus as Forças Armadas teriam de se preparar para carregar corpos e mais corpos de vítimas. Era uma manifestação contundente contra a pregação do chefe pelo abrandamento da quarentena. Bolsonaro reagiu com uma provocação logo na sequência, quando visitou feiras comerciais no entorno de Brasília, contrariando a mais elementar recomendação de Mandetta e da OMS. E, para mostrar força, determinou uma mudança no formato das entrevistas sobre a pandemia, que passaram a ser concedidas no Planalto por vários ministros, e não apenas por Mandetta.

Em momentos de turbulência, a conhecida paranoia do presidente sempre se manifesta. Alvo de panelaços, Jair Bolsonaro estava incomodado com o protagonismo do ministro da Saúde. Ele reclamou de uma suposta morosidade do auxiliar para viabilizar hospitais de campanha. O primeiro a sair do papel foi justamente em Goiás, governado por Ronaldo Caiado, antigo aliado que rompeu com o Planalto — e, claro, não teria sido por coincidência. Caiado é do mesmo partido de Mandetta, o DEM. No cálculo político do presidente, o partido sabota o governo, de olho nas eleições de 2022. De uns tempos para cá, Bolsonaro também passou a criticar os ministros Paulo Guedes (Economia) e Sergio Moro (Justiça), que aderiram à recomendação de distanciamento social. O presidente queria mais celeridade de Guedes na resposta aos efeitos negativos da pandemia. De Moro, que é mais popular do que ele, esperava gestos mais eloquentes de solidariedade.

Intrigas e disputas de poder também estão no prontuário do governo. Mandetta e Guedes, por exemplo, tiveram uma discussão acalorada sobre o prazo de suspensão dos reajustes no preço de medicamentos. Mandetta enfrenta ainda o assédio do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, que, dizem, estaria se habilitando ao cargo de ministro. Torres fez companhia a Bolsonaro quando o presidente resolveu cumprimentar populares durante as manifestações contra o Congresso. Também é de Torres a responsabilidade pela fixação do chefe pela hidroxicloroquina. Foi ele quem informou o mandatário sobre as pesquisas em andamento no Hospital Albert Einstein que indicariam a eficácia do medicamento no tratamento da Covid-19. Ainda não há uma conclusão sobre o tema, mas mesmo assim o presidente passou a ser garoto-propaganda da hidroxicloroquina, a ponto de deixar uma caixa do remédio à mostra durante uma reunião por videoconferência do G-20, que reúne as maiores economias do mundo.

A postura de Bolsonaro diante da pandemia tem produzido o desgaste da imagem do Brasil no exterior. O presidente disse que o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, havia defendido a ideia de que os informais continuassem trabalhando. Não era verdade. O diretor desmentiu a declaração, mas o capitão não se desculpou. Versões deturpadas ou mentirosas como essa levaram gigantes como o Facebook e o Twitter a apagar postagens de Bolsonaro, que se tornou o segundo mandatário a sofrer esse tipo de sanção — o primeiro foi o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Com tantos desatinos, o brasileiro ganhou as páginas da imprensa internacional. A revista inglesa The Economist chamou-o de “Bolsonero”, numa referência ao imperador romano Nero, que entrou para a história como tirano e incendiário.

Na quarta-feira 1º, o ministro Paulo Guedes anunciou uma série de medidas para atenuar os efeitos econômicos da crise — entre elas, o repasse de 600 reais a trabalhadores informais (veja a reportagem na pág. 50). O governo parecia tirar um peso das costas. O que era para ser motivo de alívio, no entanto, resultou numa reclamação pública de Carlos Bolsonaro. Além do tuíte reproduzido nestas páginas, o vereador, artífice da estratégia do confronto, escreveu: “Com prudência e sofisticação, o ‘liberal’ vai cumprindo o seu papel: o papel higiênico da esquerda em troca de migalhas”. Se continuar a seguir os conselhos de Jacaré e Carluxo, Bolsonaro dará razão mesmo à Economist: vai incendiar o país e, como sempre, pôr a culpa nos outros.

Publicado em VEJA de 8 de abril de 2020, edição nº 2681

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Números da Previdência pioram e indicam urgência de nova reforma

Números da Previdência pioram e indicam urgência de nova reforma Dor associada a depressão pode acelerar declínio cognitivo

Dor associada a depressão pode acelerar declínio cognitivo Cidade-esponja: São Paulo planta ‘jardins de chuva’ para conter enchentes

Cidade-esponja: São Paulo planta ‘jardins de chuva’ para conter enchentes Cortar gastos na área militar será tarefa complicada para Lula

Cortar gastos na área militar será tarefa complicada para Lula Movimento nas redes pela PEC da escala 6 x 1 me preocupa, diz Hugo Motta

Movimento nas redes pela PEC da escala 6 x 1 me preocupa, diz Hugo Motta