O publicitário Luiz Sztutman, de 39 anos, pagava em torno de 200 reais por seu plano básico de saúde e, em pouco tempo, viu a mensalidade subir para 400 reais. Depois que deixou o trabalho fixo, a conta ficou pesada para ele. Vivendo como autônomo e sem carteira assinada, tomou uma decisão difícil: encerrou o plano e hoje tem seguro médico. Sua história é o retrato fiel de um problema que vem atormentando a classe média. Nos últimos três anos, em decorrência do arrocho econômico, mais de 3 milhões de brasileiros deixaram de pagar o plano privado de saúde. Essas pessoas, na grande maioria, contavam com o seguro da empresa em que trabalhavam. Demitidas, não tiveram condições de contratar planos individuais ou familiares, bem mais caros que os coletivos oferecidos pelas companhias. Sem os planos privados, elas agora precisam cobrir suas despesas de exames, consultas e internações exclusivamente com dinheiro do próprio bolso ou aguardar na fila do atendimento da rede pública — e isso em um momento no qual a qualidade do Sistema Único de Saúde (SUS), historicamente mal avaliada, tem sido ainda pior nos estados em crise financeira. Uma pesquisa divulgada na semana passada, feita pelo Datafolha sob encomenda do Conselho Federal de Medicina (CFM), atesta a insatisfação dos brasileiros: 54% avaliam o atendimento público como ruim ou péssimo, 28% como regular e somente 17% como ótimo ou bom.

Atualmente, apenas um quarto da população (47,1 milhões de pessoas) tem algum tipo de seguro médico. Os outros 160 milhões de brasileiros precisam recorrer ao serviço público. O índice de cobertura privada, que havia avançado nos anos de bonança e crescimento do número de trabalhadores com carteira assinada, recuou. A explicação é uma só: o preço. Para os que conseguem bancar um plano privado, com ou sem a ajuda do empregador, a dificuldade é enfrentar o custo crescente das mensalidades. O encarecimento das despesas médicas é uma realidade vivida em muitos países, por causa do envelhecimento populacional e da incorporação de novos tratamentos. No Brasil, os reajustes dos planos de saúde, ano após ano, ficam acima da inflação. Na semana passada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão do governo que regula o setor, autorizou um aumento de até 10% para os planos individuais, retroativo a 1º de maio. É simplesmente o triplo da atual inflação corrente no país (veja o quadro abaixo). Em 2017, o repasse máximo permitido para os planos (13,6%) já havia sido mais que o quádruplo da inflação (3%) e, nos anos anteriores, a situação não foi muito diferente. A ANS controla apenas o reajuste dos planos individuais.

Nos planos coletivos, a negociação é feita livremente entre as empresas e as operadoras do serviço de saúde, mas os reajustes nas mensalidades pagas pelos beneficiários também têm se mantido acima do índice geral de custo de vida. Os aumentos autorizados motivaram a ação de institutos de defesa do consumidor e do Tribunal de Contas da União (TCU), que consideram as razões para os valores aplicados um tanto obscuras. Segundo o diretor da ANS Leandro Fonseca, os reajustes devem refletir os custos dos procedimentos e o aumento no uso. “Precisamos zelar pela manutenção da solvência das operadoras. Limitar os ajustes por ação judicial pode ameaçar a sustentabilidade do sistema. Os penalizados serão os próprios usuários”, diz Fonseca. José Seripieri Junior, presidente da Qualicorp, uma das maiores administradoras de planos de saúde do país, defende a formulação de um indicador mais transparente: “Faz-se necessário um novo índice de referência, acima do bem e do mal. Só assim será possível discutir reajustes sustentáveis e justos para todos”, afirma.

O fato é que os gastos com saúde mordem uma fatia cada vez maior do orçamento das famílias. Cerca de 40% das despesas totais dos brasileiros na área médica dizem respeito ao pagamento dos planos. Para quem trabalha em uma grande empresa, a conta é dividida com o patrão. São 38 milhões de pessoas nessa situação hoje privilegiada. Outros 9,1 milhões de brasileiros pagam integralmente o custo para utilizar um plano individual, e, nesse tipo de contrato, as mensalidades são bem mais caras. O preço médio para uma pessoa de 40 anos fica ao redor de 500 reais (para os idosos, a mensalidade é ao menos o dobro disso). Para que se tenha direito a usar os hospitais de primeira linha em São Paulo, como o Albert Einstein e o Sírio-Libanês, por exemplo, a conta explode. É tão pesada que nem existem planos individuais com esse tipo de cobertura em comercialização. Essa modalidade só é disponibilizada para quem está ligado a uma empresa ou associação. As mensalidades para as pessoas de até 40 anos ficam em torno de 3 000 reais e, para os idosos, sobem para a casa dos 8 000 reais. Como o salário médio dos trabalhadores é de 2 100 reais, fica evidente que são poucas as famílias capazes de arcar com esses preços.

Dentro do possível, os brasileiros vêm procurando encontrar maneiras para driblar a pressão dos gastos. Uma das alternativas é trocar de operadora, buscando opções mais econômicas. Existem planos em que os exames e atendimentos médicos são feitos exclusivamente na rede hospitalar do próprio convênio. É mais barato, embora o cliente não possa escolher o hospital de sua preferência (os preços variam sempre de acordo com o perfil da pessoa e seu histórico médico). Outra saída é procurar os planos por adesão, ligados a associações ou sindicatos. Essa é uma situação comum entre executivos e profissionais de salários elevados que tenham perdido o emprego e deixaram de ter plano coletivo. Trabalhando como autônomos, engenheiros, médicos e advogados podem aderir aos planos conveniados de suas associações, com mensalidades inferiores às de plano individual. Para as operadoras, esse tipo de contrato dilui riscos e custos, da mesma maneira que ocorre nos contratos coletivos com as grandes empresas. Daí por que as mensalidades são mais baixas.

Um bom contingente de brasileiros da classe média, entretanto, vive atualmente à margem do cobertor do seguro médico. De acordo com uma pesquisa da consultoria SPC Brasil, quase metade das famílias das classes A e B não tem plano de saúde. “Quem contrata o plano, no entanto, considera o serviço como de primeira necessidade, tanto que a inadimplência é baixíssima”, diz a economista-chefe da SPC Brasil, Marcela Kawauti. Entre as pessoas que já tiveram plano mas não têm mais, a maior parte afirma que perdeu o emprego ou que não tem condições de pagar as mensalidades, enquanto um pequeno porcentual diz que o utilizava pouco e não via necessidade de contratar o serviço privado. Essas pessoas recorrem ao atendimento público ou pagam do próprio bolso as eventuais despesas com consultas particulares e exames.

Outra opção, que começa a ganhar espaço, são os grupos privados que oferecem consultas a preços mais em conta. São companhias como Dr. Consulta, GlobalMed e Doutor Agora. Antes focados na classe C, esses serviços vêm conquistando público entre as classes B e até mesmo A. É a esse nicho mais abastado que pertence mais da metade da clientela do Dr. Consulta, afirma Renato Velloso, vice-presidente de desenvolvimento de mercado da companhia. “São pessoas atraídas pela facilidade para marcar o atendimento, tudo feito via aplicativo, e também pelo custo”, diz Velloso. Outra parte dos clientes são pessoas insatisfeitas com o serviço público. O valor das consultas dessas novas empresas varia de acordo com a especialidade, mas as mais caras não passam de 180 reais — e quem tem algum plano sempre poderá pedir o reembolso.

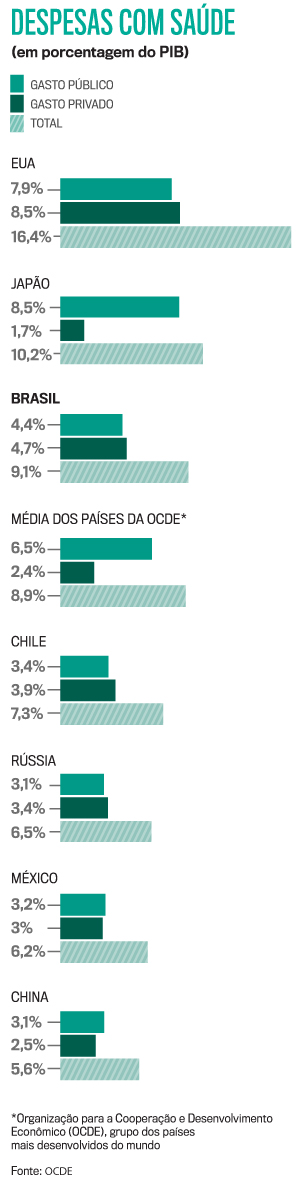

Os grupos de consultas a preços populares são um paliativo, mas não lidam com situações mais complexas. Por isso, segundo os especialistas, é necessário reavaliar os procedimentos — e, como consequência, os custos da saúde por aqui. Em termos de gasto em relação ao tamanho do PIB, o Brasil tem índices similares aos das nações europeias e fica atrás dos Estados Unidos, um país notório pelo excesso de despesas na área e onde existe um esforço para reformular o sistema de atendimento. Na comparação com os europeus, os americanos fazem mais consultas, mais exames, mais cirurgias — e nem por isso são mais saudáveis. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, o sistema regulatório incentiva o gasto excessivo. Os hospitais e laboratórios são remunerados pela quantidade de serviço prestado, e não pela qualidade. É um estímulo ao desperdício. Muitos países mudaram esse modelo e partiram para a adesão a padrões de atendimento de acordo com os sintomas do paciente. É necessário seguir protocolos predeterminados, o que impede abusos na requisição de exames, por exemplo. O médico e o hospital têm pouca liberdade para pedir análises adicionais. Países como Alemanha, França e África do Sul passaram a adotar esse modelo. No caso alemão, as despesas hospitalares caíram 25%, segundo o Instituto de Estudos em Saúde Suplementar (IESS).

As operadoras de saúde, tantas vezes criticadas por dificultar a realização de procedimentos requeridos pelos médicos, dizem que tentam coibir os abusos para evitar que as contas fujam do controle. “Existe um uso abusivo”, afirma Reinaldo de Camargo Scheibe, presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge). “Batemos no teto. Os consumidores precisam ser chamados para discutir a questão dos custos.” De fato, existem fatores inexoráveis de pressão sobre o preço, sobretudo o envelhecimento populacional e o aumento no custo dos tratamentos de alta complexidade. Mas, de acordo com os especialistas na área, a inflação médica seria bem menor caso o país seguisse o exemplo de nações que equilibraram as despesas sem perda na qualidade, em vez de seguir o modelo em crise dos americanos. Se houver desperdício — como no caso da realização de exames caros e desnecessários —, a conta fatalmente terá de ser rateada entre todos os segurados.

Chama atenção o caso das ressonâncias magnéticas. Entre os brasileiros com plano privado, são feitos, a cada ano, 148 exames para cada grupo de 1 000 pessoas. É um número ligeiramente superior ao dos exagerados americanos — e vergonhoso quando comparado aos de outros países. Na Austrália, por exemplo, são feitos 42 exames para cada 1 000 habitantes. No Canadá, cerca de 56. Exames mais sofisticados são uma importante fonte de receita financeira tanto para médicos como para hospitais. Outro exemplo de disparidade nacional é o famoso excesso de cesarianas. Segundo a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa ideal de partos naturais deve ficar entre 90% e 85%. No Brasil, é de ridículos 16%. “As cesáreas são dominantes, seja pela opção da mãe, seja pela comodidade do médico — e, é claro, são procedimentos mais caros do que partos normais”, diz o consultor Luiz Edmundo Rosa, diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos. “Precisamos corrigir esse escândalo nacional.” A inflação da medicina não pesa apenas no bolso das famílias. Para as empresas, essa já é uma de suas maiores despesas no orçamento, atrás apenas da folha de pagamento dos funcionários (e dos impostos). Mais uma vez, o Brasil copiou uma anomalia americana. Como os tributos não baixam e a prioridade é manter a mão de obra, as companhias estão se esforçando para controlar os gastos com a saúde dos funcionários. Isso significa que mesmo aqueles que estão empregados vêm paulatinamente pagando mais e tendo menos benefícios. De acordo com os especialistas em gestão de recursos humanos, as companhias devem avaliar melhor as despesas médicas dos trabalhadores e acompanhar a saúde dos funcionários. Os grupos que não tratam o assunto com o devido cuidado correm o risco de enfrentar no futuro uma bola de neve de gastos crescentes.

Nos Estados Unidos, uma experiência inédita com o intuito de controlar o aumento de gastos com saúde das empresas estará sob a atenção de todo o mundo: a Amazon, em associação com o banco JP Morgan e a empresa de investimentos Berkshire Hathaway, pretende investir em uma nova companhia, que vai explorar maneiras de reduzir as despesas com saúde. Os três grupos possuem ao todo mais de 1 milhão de funcionários nos Estados Unidos. A iniciativa será capitaneada pelo médico e consultor Atul Gawande, que escreveu alguns livros sobre o tema e colaborou também com reportagens para a revista The New Yorker. Em uma delas, publicada em 2009, ele tratou justamente dos gastos excessivos em alguns hospitais. No texto, comparava a prestação de serviços médicos à construção de uma casa. Imagine, dizia ele, se, em vez de pagar um empreiteiro pelo projeto como um todo, você pagasse o eletricista de acordo com o número de tomadas sugeridas por ele, o encanador pelo número de torneiras que ele julgasse necessárias, da qualidade e da marca que ele escolhesse, e assim por diante. A conclusão, óbvia, é que isso seria um incentivo para que os custos do projeto fugissem do controle. Escreveu Gawande: “Você se surpreenderia se tivesse no fim uma casa com milhares de tomadas e torneiras, construída pelo triplo do preço estimado, e ainda assim ela desabasse dois anos mais tarde?”. A analogia descreve, em grande medida, o que acontece atualmente no sistema privado brasileiro. Sem correções, feitas em acordo com médicos, hospitais e operadoras, o custo dos planos particulares ficará inviável para uma parcela cada vez maior da população, e eles serão, infelizmente, um privilégio para poucos. Bem poucos.

Publicado em VEJA de 4 de julho de 2018, edição nº 2589

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Mortes por dengue representam um recorde ruim para o governo Lula

Mortes por dengue representam um recorde ruim para o governo Lula ‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20

‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20 Governo Trump: os bons, os médios e os que vão botar fogo no parquinho

Governo Trump: os bons, os médios e os que vão botar fogo no parquinho Pacote de corte de gastos está pronto e deverá ser anunciado após Cúpula do G20

Pacote de corte de gastos está pronto e deverá ser anunciado após Cúpula do G20