No início do século XX, quando o amanhã era mais previsível, as feiras mundiais funcionavam como uma mistura do onirismo dos parques de diversões associado às certezas das invenções extraordinárias, um show de novidades que muito em breve seriam oferecidas à população. A feira de Chicago, em 1893, apresentou ao mundo as rodas-gigantes. Paris, em 1889, nos legou a Torre Eiffel. A de Nova York, em 1939, é até hoje lembrada pela televisão e por uma atração batizada de Futurama, que consistia num passeio por um mundo futurista em miniatura e suas tecnologias esplêndidas. Exposta no pavilhão da montadora General Motors, a Futurama mostrava em detalhes como seria a vida americana dali a vinte anos. Haveria construções como grandes rodovias, responsáveis por conectar a área rural ao centro das cidades (algo inédito até então), aeroportos e arranha-céus inteligentes. O designer industrial Norman Bel Geddes, criador da Futurama, tinha uma visão bem clara de como seria o automóvel moderno, que no fim dos anos 1930 era ainda um artigo de luxo. “Os carros e as estradas de 1960 contarão com aparelhos que corrigirão as falhas humanas. Eles evitarão que o motorista cometa erros. Essas funcionalidades servirão para que o condutor não entre em zonas congestionadas ou para que ele passe por cruzamentos sem a necessidade de diminuir a velocidade e, claro, sem apresentar riscos a ele próprio e a outros.”

O primeiro vaticínio, relacionado à infraestrutura, concretizou-se exatamente como previsto. Nos anos subsequentes, os Estados Unidos foram cortados de costa a costa por pistas de asfalto, e os automóveis tornaram-se o principal meio de transporte do país e, depois, de todo o planeta. Mas o tal aparelho de correção de erros cometidos pelo motorista ao volante não apareceu como fora imaginado.

O espanto da Futurama e a boa loucura criativa de Norman Bel Geddes levam a uma constatação: até mesmo dentro da indústria automotiva sempre se desenhou um cenário em que o motorista tivesse cada vez menos responsabilidade no ato de conduzir o veículo — e, em última instância, responsabilidade nenhuma. Eis o ponto ao qual estamos chegando neste começo do século XXI. Começam a sair das linhas de montagem fordianas modelos dotados com uma coleção de sensores eletrônicos que mudam o ato de dirigir, transferindo tudo para a máquina e a inteligência artificial.

Estima-se que, em 2035, 10% dos novos carros vendidos serão autônomos. O que veremos daqui até lá serão anos extraordinários, de imenso poder de transformação urbana. Será preciso, evidentemente, que as grandes metrópoles se adaptem aos novos tempos. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, o caos viário, a maré de motocicletas e a vastidão de buracos serão sempre um obstáculo. E, no entanto, os fabricantes já trilham seu caminho, independentemente do que vai se dar no asfalto. A alemã Audi anunciou em sua convenção anual, realizada neste ano na capital da Catalunha, da qual VEJA foi convidada a participar, a versão 2018 de seu carro mais sofisticado: o A8. O novíssimo sedã, que chegou às concessionárias europeias no mês passado ao preço de 90 600 euros, é o primeiro veículo produzido em série a contar com um sistema de autonomia nível 3 na escala criada pela Sociedade de Engenharia Automotiva, a SAE (entenda a classificação no quadro acima). Isso significa que, até 60 quilômetros por hora, o novo A8 pode acelerar e frear sozinho, fazer curvas ou ultrapassagens sem que alguém gire o volante, sempre respeitando a sinalização. Com uma ressalva: se o computador de bordo encontrar uma situação para a qual não estiver preparado, ele devolverá a condução do veículo à pessoa ao volante. Se o motorista não reagir, o carro freará automaticamente.

Esse vaivém, do carro para o motorista, do motorista de volta ao carro, é o nó difícil de desatar que tem dado dor de cabeça aos especialistas. “Esse conceito de que, em caso de uma situação perigosa, o homem atuará melhor que a máquina é uma ilusão. É apenas uma forma de transferir a responsabilidade”, disse a VEJA o engenheiro israelense Hod Lipson, professor da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos, e coautor do livro Driverless: Intelligent Cars and the Road Ahead. Prova dessa dificuldade foi um acidente fatal em maio do ano passado que envolveu um Tesla semiautônomo, e que para muitos foi uma ducha de água fria — mas a investigação provou que, por confiar demais na tecnologia, o motorista se distraiu e não reagiu a tempo de evitar a batida. Essa adoção lenta e gradual da inteligência artificial beneficia o já centenário modelo de negócio das montadoras e prolonga seu protagonismo no setor. Nessa brecha, com empresas tradicionais pisando no freio, deu-se uma interessante movimentação.

O avanço mais relevante na direção de um carro sem motorista não veio de Detroit, a antiga capital automotiva dos Estados Unidos, nem mesmo da Alemanha ou do Japão. Veio do Vale do Silício, na Califórnia. Em 2009, o Google deu uma rasteira em toda a indústria automobilística ao revelar o próprio sistema de direção 100% autônoma, atrelado ao desenvolvimento de um software capaz de ler o ambiente e tomar decisões com base nos dados que recebe, processo que na computação é conhecido como machine learning, que designa máquinas que aprendem. O projeto do gigante de tecnologia ganhou tanta envergadura que fez nascer uma empresa separada da matriz, a Waymo. A frota de carros autônomos da Waymo já acumulou mais de 5 milhões de quilômetros de ruas, avenidas e estradas percorridas nos Estados Unidos. Além disso, está lançando um programa-piloto em que oferecerá a moradores selecionados da cidade americana de Phoenix viagens diárias em seus modelos autônomos (um funcionário estará sentado diante do volante apenas monitorando o sistema). O objetivo da empresa é dar um passo além do que as montadoras estão fazendo: apresentar um modelo avançado, quase totalmente autônomo, e que, portanto, saiba como reagir a uma situação desconhecida sem auxílio humano.

A disputa pelo protagonismo no mundo dos carros autônomos entre o setor automotivo e o setor de tecnologia já consumiu bilhões de dólares do orçamento de suas empresas, e foi fundamental para que os sistemas dessem o salto de qualidade dos últimos anos. Embora os setores tenham abordagens diferentes e sejam concorrentes nesse mercado, a tendência é que atuem como inimigos íntimos. Serão “frenemies”, algo como “animigos”, expressão derivada da junção das palavras em inglês friend (amigo) e enemy (inimigo). “Essa é uma possibilidade”, diz o professor Lipson, de Colúmbia. “Outra é que esses players podem comprar uns aos outros. Hoje, uma empresa como o Google ou a Apple tem capital suficiente para adquirir a General Motors e transformá-la em um fornecedor de hardware.” A introdução de uma novidade tão disruptiva não é algo simples, tampouco está livre de atrito com a forma como a sociedade está organizada. Para além das limitações tecnológicas, que rapidamente são vencidas, há dúvidas de ordem ética, comportamental e legislativa (veja no quadro ao lado uma seleção desses dilemas). De tudo o que se anda investigando em torno dos autônomos, três questões centrais fazem do tema um fascinante desafio intelectual.

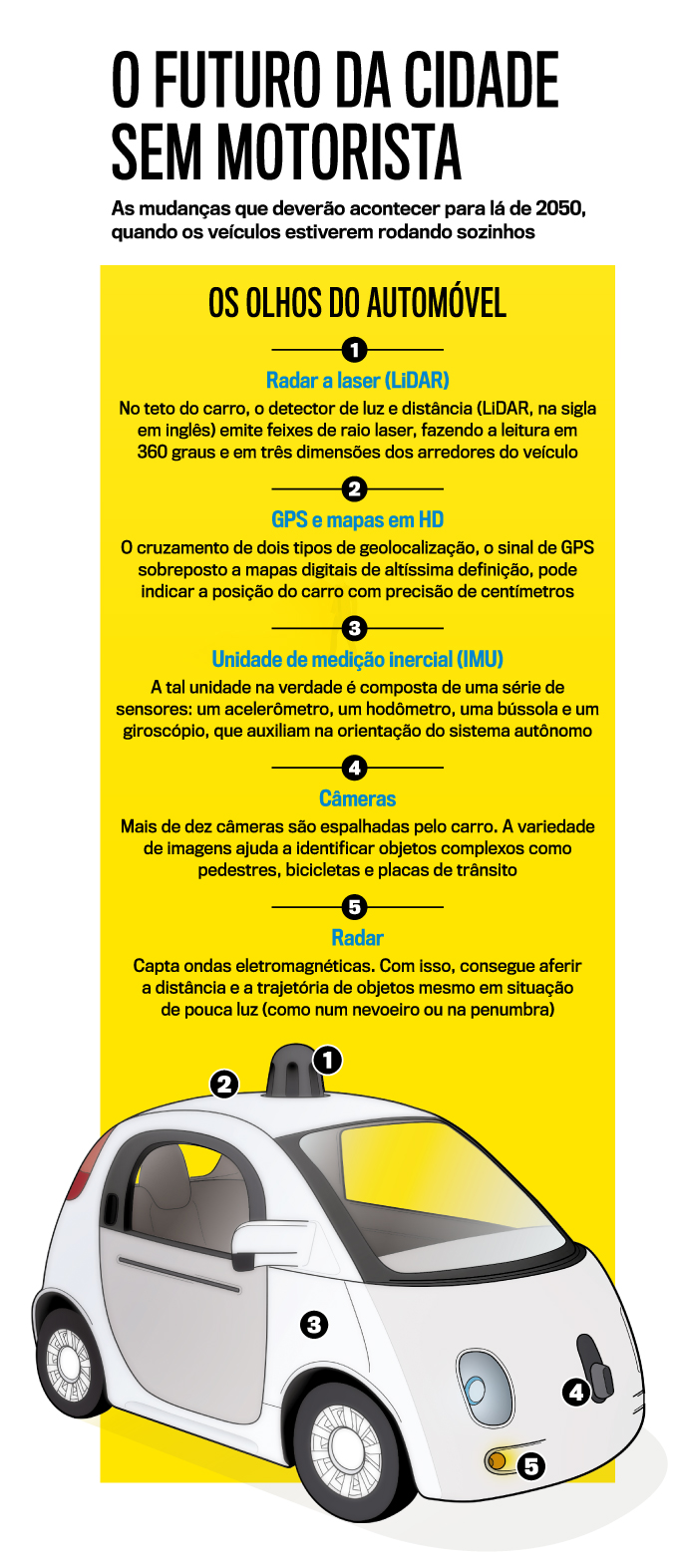

Como seria o desempenho de um carro autônomo na chuva? E se houver um galho caído no meio da rua? Ou um galho de árvore baixo demais? Ou se as marcas que dividem duas pistas estiverem quase invisíveis, situação tão comum nas estradas brasileiras? Os dados colhidos pelo automóvel sem motorista serão sobrepostos pelo computador de modo a criar uma réplica virtual do mundo ao seu redor. Ou seja, o sistema foi projetado para ser redundante. Caso um sensor não reconheça claramente um objeto à frente, outro pode cobrir o ponto cego. Não se trata de um sistema à prova de falhas, mas elas serão menos frequentes que os erros que cometemos no trânsito todos os dias. É o mesmo princípio da aviação: um Airbus passa boa parte do tempo de voo sendo operado pelo computador de bordo, alimentado por milhares de sensores espalhados pela aeronave. O erro de leitura acontece, é claro. Foi o congelamento de sensores que causou a queda do avião da Air France que fazia a rota Rio-Paris, matando 228 pessoas, em junho de 2009. Mas o acidente não nos levou a renunciar às viagens de avião, pois sabemos que estatisticamente falhas tão severas são algo muito raro.

As pessoas deixarão de comprar carros já que serviços compartilhados como o Uber seriam tão mais baratos? Isso poderia mudar a paisagem urbana de algumas grandes cidades? A consultoria internacional McKinsey, em parceria com analistas financeiros da Bloomberg, divulgou um extenso material sobre o futuro da mobilidade urbana. No relatório, publicado em outubro do ano passado, prevê-se que, até 2030, 60% da população mundial viverá em áreas metropolitanas. O número de megacidades, com população superior a 10 milhões de habitantes, crescerá consideravelmente. Com elas também crescerão a densidade demográfica, o consumo de energia, a poluição e, obviamente, os congestionamentos. A McKinsey, então, aponta três fatores cruciais sustentáveis das cidades do futuro: motorização elétrica, compartilhamento de carros (ou serviços de mobilidade como o Uber) e veículos autônomos.

O carro sem motorista será mesmo, insista-se, mais seguro que o operado por um humano? Sim. “Um carro autônomo não assumirá riscos nem testará os limites de uma direção segura”, disse a VEJA Thomas Müller, engenheiro-chefe de desenvolvimento de chassis da Audi, que fabrica o A8. “Ele pode viajar por milhares de quilômetros sem ficar cansado nem se distrair, características fundamentais para reduzir o número de acidentes.” O que será preciso definir é outro passo: quão seguro o sistema deve ser antes de sua implantação maciça. A Califórnia, casa das principais empresas de inovação, acredita que a tecnologia já é suficientemente madura para interagir com sua população: a partir do ano que vem, serão concedidas as primeiras licenças de teste para carros sem humano ao volante.

É natural que a ideia de um computador conduzindo um veículo de 1 tonelada que carrega vidas humanas provoque algum tipo de incômodo. Ele saberá tomar a decisão certa quando confrontado com uma situação crítica? Em 1967, a filósofa inglesa Philippa Foot criou um cenário hipotético — chamado de o Dilema do Bonde — para desafiar seus alunos. O teste: um bonde desenfreado se vê diante de um impasse — ou mantém seu curso e atropela (e possivelmente mata) cinco trabalhadores ou muda de pista tirando a vida de um único operário. A hipótese de Philippa Foot ganhou ao longo dos anos versões ainda mais dramáticas e mórbidas, envolvendo bebês e mulheres grávidas. Sejam quais forem a versão e a resposta para o Dilema do Bonde, há uma provocação aos olhos de hoje: por que, eticamente, se aceita que uma pessoa faça essa escolha numa fração de segundo, com grandes possibilidades de erro, e rejeita-se um sistema inteligente (e programado por outros seres humanos) capaz de fazer cálculos de probabilidade com maior velocidade e precisão?

Uma pessoa pode até tirar algum aprendizado depois de sofrer ou provocar um acidente. Mas o computador saberá com precisão infinitamente superior qual a causa da colisão e o que fazer para evitá-la no futuro. Isso com um benefício ainda maior: esse conhecimento não é individual, e será compartilhado com o restante da frota de carros inteligentes de forma instantânea. Numa entrevista a VEJA em 2013, pouco antes de morrer, um dos pioneiros na questão da autonomia sobre quatro rodas, o professor Clifford Nass, da Universidade Stanford, iluminou a estrada. “A indústria tecnológica quer transformar o carro em um produto que pode ser atualizado com o passar do tempo, como um smartphone”, disse. “Ele será aprimorado com o passar do tempo. Empresas como o Google perceberam que, com o conhecimento que temos hoje, o carro pode atuar sozinho em 30% do tempo. Não é 100%, mas já é alguma coisa. Mas pense que daqui a duas semanas uma atualização pode estar disponível, e agora seu carro pode ser autônomo em 35% do tempo. Seu carro acaba de ficar melhor que quando você o comprou.”

Melhor, mais seguro e economicamente mais viável. Apenas no século XX, acidentes de automóveis mataram 30 milhões de pessoas — ou metade das mortes na II Guerra Mundial. De acordo com a OMS, batidas no trânsito custam para a maioria dos países cerca de 3% do PIB. O custo dessa epidemia no Brasil é de 56 bilhões de reais, segundo levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária, ou 1% do PIB. Só a redução dessa mortandade e dessa gastança, se de fato acontecer, já é um motivo para festejar.

1. SEGURANÇA

O problema: No mundo, mais de 1,2 milhão de pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito. Em 94% dos casos, essas fatalidades são resultado de erro humano

A questão: No veículo autônomo, quem tomará a decisão em caso de uma colisão inevitável? O que é menos danoso: atropelar um pedestre ou atingir um muro de uma casa?

A resposta: Recentemente, Elon Musk, o criador da Tesla, afirmou que seu sistema autônomo, o Autopilot, já é duas vezes mais seguro que veículos conduzidos por motoristas. Os carros sem motorista aprenderão, por meio de inteligência artificial, que quebrar o automóvel será sempre melhor que matar uma pessoa

2. VAGAS

O problema: Em média, um carro particular fica parado durante 95% do dia. Até encontrar uma vaga na rua, um motorista pode passar até catorze minutos circulando em baixa velocidade

A questão: Como num passe de mágica, já não será mais necessário buscar vagas escassas nas ruas ou em estacionamentos?

A resposta: Sim. Dá-se como certa a maior organização do entra e sai, e a demanda por vagas cairá substancialmente. Esse espaço, cerca de 15% da área pública das cidades, dará lugar a novos locais de convivência

3. SEGURO

O problema: Ter um carro significa gastar muito dinheiro quando há batidas que exigem conserto e a cobertura por meio de apólices

A questão: Sem uma pessoa ao volante, quem seria responsabilizado por eventuais danos em caso de acidente: o dono do carro ou o fabricante?

A resposta: Os autônomos virão equipados com uma “caixa-preta” — a exemplo dos aviões — que registrará todos os erros do sistema autônomo. Dessa forma, será ainda mais fácil e preciso apontar o culpado por um acidente

4. MULTAS

O problema: A multa dói no bolso de qualquer motorista. Mais que uma medida educativa, ela se tornou uma forma de os governos aumentarem seu orçamento. Em São Paulo, a soma anual chega a quase 2 bilhões de reais

A questão: Num tempo em que metrópoles só tiverem carros autônomos, nenhum veículo infringirá as leis de trânsito. A multa, então, será página virada da história?

A resposta: Haverá queda abrupta na arrecadação. No entanto, será fácil compensar esse rombo, com a economia nos gastos hospitalares relacionados a acidentes de trânsito

5. TRÂNSITO

O problema: Com uma frota global de 1,2 bilhão de carros, ônibus e caminhões, os engarrafamentos são um dado inexorável de gasto de tempo. Um motorista passa em média 42 horas por ano diante do volante

A questão: O carro autônomo tende a fazer crescer o uso compartilhado de automóveis — haveria uma queda, portanto, no número de veículos em circulação?

A resposta: Carros inteligentes colaborarão para uma maior fluidez do trânsito. A diminuição do famoso “anda e para” também terá impacto na eficiência do motor

Antes de ser autônomo, ele será elétrico e chinês

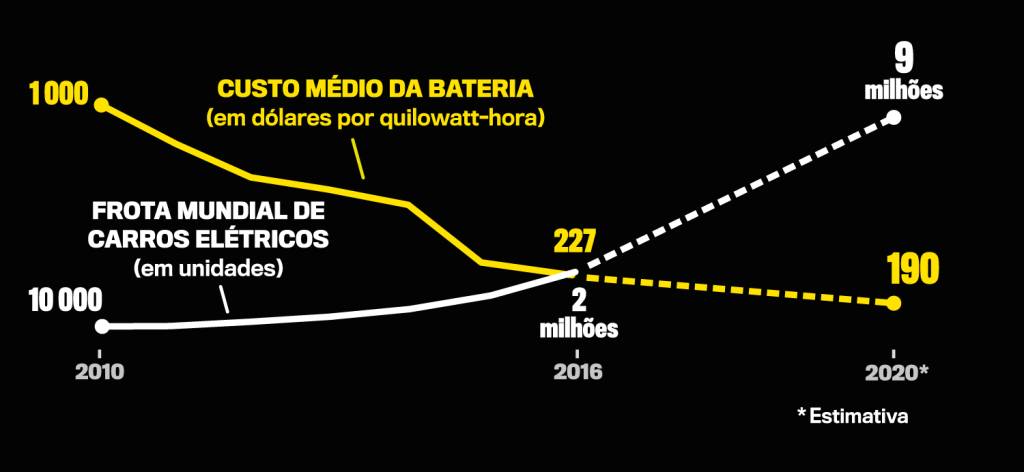

Responsável por um quinto da emissão de dióxido de carbono do planeta, o motor a combustão está definitivamente com os dias contados. A cada mês, um novo país anuncia sua meta radical de proibir a comercialização de automóveis movidos a gasolina ou diesel até a metade deste século — hoje rodam pelo mundo 2 milhões de carros elétricos, nem 1% da frota total existente. Mais recentemente, a China apresentou seu plano de erradicar o uso de combustível fóssil em seus veículos. O gigante mercado automotivo chinês, o maior e mais lucrativo do mundo, deve catapultar as vendas e a demanda por novos modelos movidos a eletricidade em todo o planeta.

Para atingir tamanho objetivo, porém, será preciso atacar uma incômoda limitação dos elétricos: a capacidade de carga das baterias, hoje feitas de íon de lítio. A boa notícia é que o preço de custo de produção desse componente crucial — que representa quase 50% do valor de mercado do automóvel — está caindo vertiginosamente. Em 2010, cada quilowatt-hora custava 1 000 dólares. Na próxima década, estima-se que o custo estará na casa dos 100 dólares.

Pioneira na produção de carros movidos a bateria, a companhia americana Tesla começou a entregar em julho deste ano as primeiras unidades de seu primeiro automóvel elétrico de preço acessível. Batizado de Model 3, ele custa, na versão mais barata, 35 000 dólares — os Tesla anteriores partiam do dobro desse valor. O Model 3 tem autonomia de 350 quilômetros. Ou seja: essa é a distância que o carro consegue percorrer com uma carga de bateria.

A Tesla acumula uma lista de quase 500 000 interessados no novo carro elétrico. Os futuros compradores até já depositaram um sinal de pagamento. Para atender a toda essa demanda, a companhia do empreendedor sul-africano Elon Musk construiu uma enorme fábrica de baterias no deserto do Estado de Nevada para abastecer seus carros. Mesmo assim, a Tesla está atrasada na entrega dos pedidos. Com apenas 220 unidades do Model 3 entregues de julho até agora, a empresa está longe de atingir a meta de, até o fim do ano, produzir 5 000 carros por semana. Musk precisará correr para não decepcionar o séquito de seguidores e, pior, de investidores do mercado financeiro.

Publicado em VEJA de 1º de novembro de 2017, edição nº 2554

Mortes por dengue representam um recorde ruim para o governo Lula

Mortes por dengue representam um recorde ruim para o governo Lula ‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20

‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20 Pacote de corte de gastos está pronto e deverá ser anunciado após Cúpula do G20

Pacote de corte de gastos está pronto e deverá ser anunciado após Cúpula do G20 Ajuste fiscal em xeque

Ajuste fiscal em xeque