Os quatro tiros que atingiram a cabeça da vereadora carioca Marielle Franco na quarta-feira 14 abriram comportas certamente inesperadas pelos mandantes da execução brutal. Uma delas é a enorme dimensão do clamor popular, que se espalhou pelo Brasil e chegou a grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa. O jornal The Washington Post, em reportagem publicada na capa, chamou Marielle de “símbolo global”. Outra comporta escancara um segredo de polichinelo no mapa da bandidagem no Estado do Rio: a presença cada vez mais imperiosa de grupos de milícias na vida dos moradores de favelas e bairros — quadrilhas que aprenderam a se mover nas sombras e a tirar partido dos limites difusos entre o legal e o ilegal.

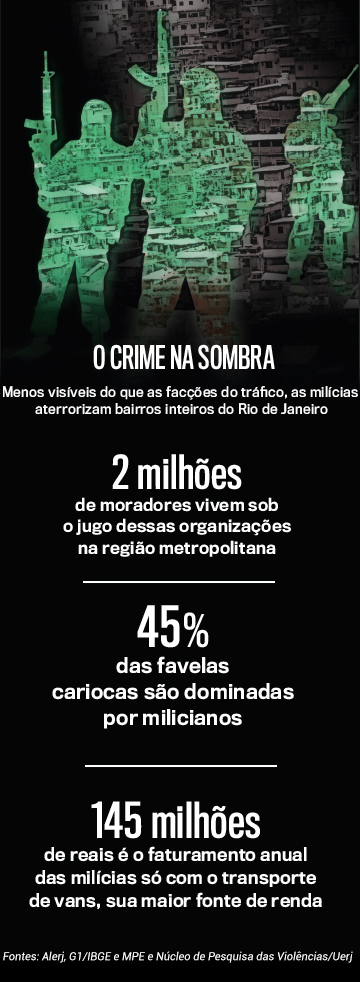

Dados de 2013, os últimos disponíveis, mostram que o tráfico de drogas, inimigo descarado e conhecido, controla 55% dos morros cariocas. Os outros 45% estão na mão dos milicianos. Estima-se que um contingente de 2 milhões de pessoas vivam submetidas a abusos, extorsão e terror na região metropolitana (aqui, um parêntese trágico: quase não há mais territórios neutros na cidade, sem a presença de bandos armados). Apesar da escassez estatística, polícia e estudiosos não têm dúvida: dentro dos limites do Grande Rio, as milícias controlam mais favelas do que as quadrilhas de traficantes. Na lógica desse Rio fora da lei, os traficantes ficam de certa forma enfraquecidos pela briga de foice entre facções. Nas milícias, isso acontece menos, o que as torna mais eficientes, bem organizadas — e perigosas. Foi na função de assessora do deputado estadual Marcelo Freixo (Psol), quando ele fez vingar a CPI das Milícias na Assembleia Legislativa, em 2008, que Marielle travou contato com a máquina miliciana. Uma das linhas de investigação do assassinato da vereadora apura justamente se houve participação de uma dessas gangues.

Ocupando redutos ainda livres dos chefões do crime e, em alguns casos, arrancando bastiões de traficantes a sangue e fogo, os milicianos estenderam seus domínios nos últimos anos. Extrapolando os morros, o poder das milícias se estende por diversos bairros da cidade, sobretudo na Zona Oeste, e por onze municípios da região metropolitana. A fortuna que arrecadam extorquindo comerciantes e com negócios ilícitos só faz crescer: investigações mostram altos investimentos da cúpula em carros, joias e propriedades fora do Rio, com indícios de lavagem de dinheiro. Outra fonte de renda recente é a exportação de seu, digamos, “know-how” para bandos de fora, que funcionam como espécies de franquia. “Os grandes grupos cedem nome e estratégia e recebem participação nos lucros”, diz o promotor Daniel Braz, do Ministério Público Estadual.

A comprovação mais contundente de que as milícias atingiram um estágio avançado em sua atuação está nas parcerias que vêm firmando com traficantes — os mesmos criminosos contra quem supostamente nasceram para lutar. “É muito comum encontrar ex-traficantes que agora fazem parte das milícias”, afirma o delegado Alexandre Herdy, responsável pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). “Os milicianos têm ótima visão empresarial. Não entram em favelas complicadas porque guerra custa dinheiro”, diz o delegado Claudio Ferraz, que chefiou a mesma Draco. Comparados aos chefes do tráfico, eles são mais instruídos e disciplinados e, vindos da máquina do Estado, cultivam nela valiosos contatos.

O grosso da arrecadação dos milicianos vem das vans que fazem as vezes de transporte alternativo pirata em todo o Grande Rio. Em uma das tentativas de proibir o serviço, as vans sumiram da Ilha do Governador, na Zona Norte. A milícia não teve dúvida: quase duplicou o preço do botijão de gás nas favelas, outro nicho de sua preferência. É das milícias também o monopólio das conexões ilegais de TV por assinatura — o célebre “gatonet”. Elas ainda têm o pé bem fincado em loteamentos clandestinos e no comércio de saibro. O pagamento de uma “taxa de segurança” é obrigatório para bares, restaurantes e lojas. A desobediência às ordens é punida com a morte. Com tal controle sobre os moradores, os milicianos se tornaram cobiçados cabos eleitorais de políticos atrás de votos certos — o que muito contribuiu, e contribui até hoje, para que não sejam incomodados.

As milícias ganharam destaque neste século quando grupos de agentes de segurança — policiais, bombeiros, delegados — passaram a atuar para impedir a instalação de traficantes em favelas. Eles foram saudados com admiração e elogios, inclusive de autoridades — o que dá a dimensão da confusão entre lei e crime no Rio de Janeiro. Em 2006, o então prefeito Cesar Maia classificou-as de “autodefesas comunitárias”. Naquele mesmo ano, o candidato ao governo Eduardo Paes exaltou o trabalho dos milicianos em Jacarepaguá: “É um bairro em que a polícia mineira (bando de policiais que vendiam serviços particulares de segurança a comerciantes) trouxe tranquilidade para a população”, afirmou. A condescendência geral permitiu que os grupos agissem livremente. Calcula-se que só a principal milícia do Rio, a Liga da Justiça, tenha matado quase 100 pessoas em oito anos. Em 2011, uma juíza, Patrícia Acioli, que estava no encalço de milicianos, foi executada com 21 tiros.

Uma das pioneiras de estudos sobre a violência, a antropóloga Alba Zaluar diz que as milícias atuais são um desdobramento justamente das “polícias mineiras, um fenômeno da década de 70. O negócio cresceu e começou a andar com as próprias pernas, como ressalta o delegado de polícia Vinícius George, que desde 2007 trabalha no gabinete do deputado Marcelo Freixo. “De empregados, os milicianos passaram a patrões”, afirma. Nos últimos anos, o rol de serviços explorados por eles aumentou a ponto de, em Guaratiba, um dos bairros que controlam na Zona Oeste, o pagamento do “gatonet” ser feito de um modo inimaginável: por boleto bancário, com logotipo e tudo.

A indulgência social com seus pecados se ancorou, de um lado, na sensação de segurança que imprimem. Em artigo de 2007 baseado em 660 entrevistas em favelas, Alba e a socióloga Isabel Conceição registravam que o índice de assaltos presenciados nas áreas de milícias era de 26%, bem inferior aos 47% em domínios do tráfico. O delegado Ferraz destaca que, para marcarem poder e desestimularem resistência, milicianos faziam questão de descarregar as armas no rosto de suas vítimas. “Era a assinatura deles”, frisa. Nesse período de ostentação da crueldade, usavam cordão de ouro e andavam armados dentro das casas legislativas. Pasmem: um virou deputado e outros seis conseguiram mandato de vereador — mais uma evidência do conluio da lei com o crime no Rio. Eram integrantes da cúpula miliciana, e, embora não dissessem isso abertamente, todo mundo sabia.

Tantas são as ramificações empresariais das milícias que ninguém consegue cravar quanto dinheiro movimentam. Apenas com as vans, calcula-se que o faturamento chegue a 145 milhões de reais por ano. Em abril e outubro do ano passado, a prefeitura de Marcelo Crivella (PRB) baixou normas que facilitaram a atuação de vans em subúrbios cariocas, em especial na Zona Oeste. A VEJA, a assessoria do prefeito afirmou que a liberação estava relacionada a contratos assinados na gestão anterior. Disse ainda que Crivella repudia “qualquer insinuação que associe sua atuação política a ações ilícitas” — apesar de ter recebido apoio na campanha da ex-vereadora Carminha Jerominho, filha e sobrinha de milicianos da Liga da Justiça (daí o apelido: Batgirl).

O empreendedorismo do crime carioca tem feito escola: levantamento inédito do Disque Denúncia registra ação de milícias em pelo menos outros dezenove estados brasileiros. “O modelo é mais ou menos universal, e se difunde a partir do vácuo do poder constituído”, explica o antropólogo Cláudio Beato, coordenador-geral do Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em nenhum lugar do Brasil, porém, se repetem as dimensões existentes no Rio. “O grande diferencial das milícias cariocas foi sua inserção na atividade política”, diz Beato. Entre os que conquistaram mandatos a partir de 2000 estão os irmãos Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho (PMDB), e Natalino José Guimarães (DEM), ambos presos. “Dois parlamentares que dedicam sua vida para melhorar a vida das pessoas da Zona Oeste”, definiria o então governador Sérgio Cabral, em 2007. Depois, Cabral perceberia a necessidade de frear as milícias. “É só fazer uma regra de três. Eles vão acabar dominando tudo”, dizia a aliados.

A CPI das milícias em 2008 devassou a estrutura das quadrilhas e indiciou 225 pessoas. Serviu de tema para o filme Tropa de Elite, mas não alquebrou a força dos criminosos. Para Freixo, que a presidiu, faltou o Estado romper o poder econômico das quadrilhas. “A interrupção do fluxo de dinheiro é essencial para acabar com qualquer máfia”, afirma. Com a repercussão da CPI, seguida de investigações e condenações, os milicianos desistiram de novas aventuras eleitorais e “abaixaram o perfil”, como diz o chavão do meio. Mas continuam a apoiar candidatos, pressionar eleitores e determinar quem pode fazer campanha em seus territórios — em 2016, chegaram a cobrar 120 000 reais por comícios e propaganda em seus bairros. Naquele mesmo ano, treze pré-candidatos e cabos eleitorais foram assassinados em áreas de milícias, a maior parte na Baixada Fluminense. Sérgio de Almeida Júnior, que concorreria a uma vaga de vereador em Duque de Caxias, foi morto com tiros de pistola e fuzil na porta de casa.

Organizações semelhantes às milícias existem em países como México e Colômbia. Professor de ciência política da Universidade de Chicago, o americano Benjamin Lessing, que viveu no Rio entre 2000 e 2005, ressalta que, apesar das diferenças, os grupos têm pontos em comum. São armados, territoriais, não oficiais e se posicionam como um mal menor. “Por causa disso, não só são tratados com luvas de pelica pelo Estado como podem até gozar de seu apoio ou cooperação”, diz. Para ele, o grande perigo das milícias é justamente a capacidade de “penetrar no poder constituído e enfraquecê-lo mais ainda”. Um perigo que já salta aos olhos.

Colaboraram Maria Clara Vieira e Thais Navarro

Publicado em VEJA de 28 de março de 2018, edição nº 2575

Números da Previdência pioram e indicam urgência de nova reforma

Números da Previdência pioram e indicam urgência de nova reforma Dor associada a depressão pode acelerar declínio cognitivo

Dor associada a depressão pode acelerar declínio cognitivo Cidade-esponja: São Paulo planta ‘jardins de chuva’ para conter enchentes

Cidade-esponja: São Paulo planta ‘jardins de chuva’ para conter enchentes Cortar gastos na área militar será tarefa complicada para Lula

Cortar gastos na área militar será tarefa complicada para Lula Movimento nas redes pela PEC da escala 6 x 1 me preocupa, diz Hugo Motta

Movimento nas redes pela PEC da escala 6 x 1 me preocupa, diz Hugo Motta