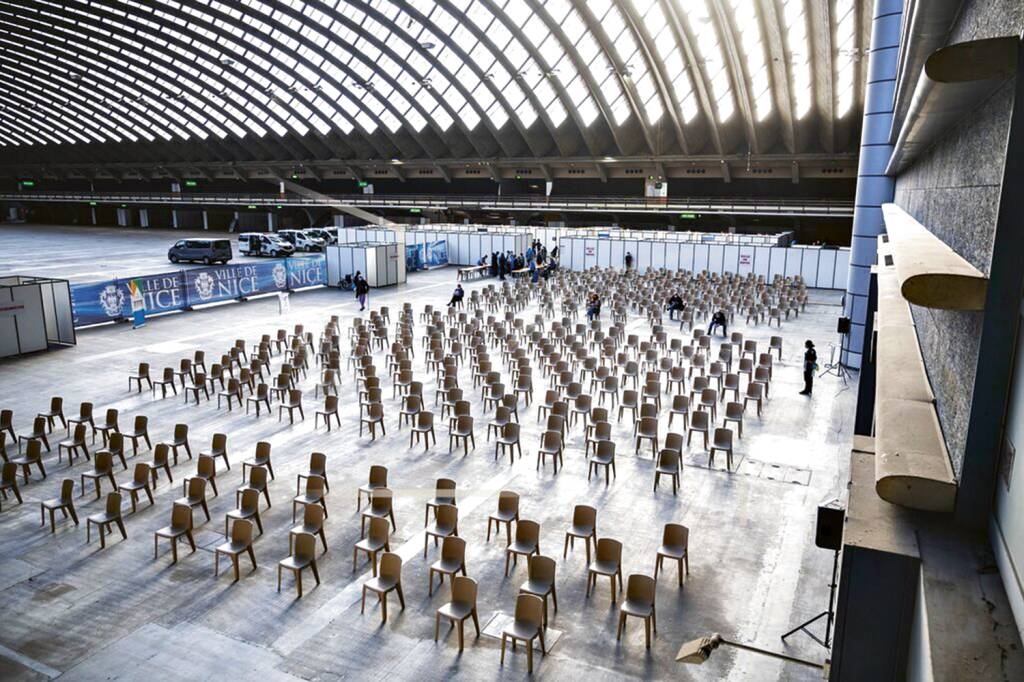

Nesta semana, o Brasil teve duas boas notícias em relação à Covid-19. Na terça-feira 14, o Imperial College London informou que a taxa de transmissão da doença no país chegou a 0,81, a menor do ano. Isso significa que cada 100 pessoas infectadas pelo novo coronavírus o disseminam para outros 81 indivíduos. Em março, no pico da pandemia, o índice chegou a 1,23. Um dia depois, na quarta-feira 15, os números mostravam que a curva de mortes se mantinha estável havia 84 dias. Nos Estados Unidos, a situação é inversa. Depois da queda de casos observada nos primeiros meses do ano, o país voltou a registrar o avanço da pandemia de junho para cá e atualmente contabiliza mais de 41 milhões de habitantes infectados e 660 000 vidas perdidas. Separando as duas realidades estão as vacinas. Enquanto por aqui a imunização segue firme e avança — 40% dos brasileiros completaram o regime de vacinação — , nos Estados Unidos a campanha está estagnada. Na terra onde sobram imunizantes, pouco mais da metade da população (54%) está totalmente protegida. A nação presidida por Joe Biden, apoiador da vacina, e que tem como conselheiro de saúde Anthony Fauci, um dos mais respeitados infectologistas do mundo, bateu na barreira erguida pelos americanos que resistem à imunização. Passados os meses iniciais da campanha, quando tudo levava a crer que os americanos seriam os primeiros a completar o ciclo de proteção, a maior potência do mundo luta para mitigar a ação dos anti-vaxxers (em inglês). É assim também em outros países, como a França, onde 63% das pessoas estão vacinadas, e o Canadá, com 68% de cobertura vacinal.

Olhando de maneira superficial, não faltaria muito para que esses países alcançassem 90% ou mais da população completamente vacinada, porcentagem apontada por especialistas como o mínimo necessário para que se conquiste a imunidade de rebanho. Mas quando o que falta é justamente percorrer a parte mais difícil do caminho, a perspectiva deixa de ser positiva, como indicaram os autores de uma pesquisa publicada em fevereiro na revista científica Nature. Em junho do ano passado, quando progrediam as pesquisas para a criação das vacinas, um grupo internacional de cientistas investigou qual porcentagem de habitantes de dezenove países, Brasil entre eles, estaria disposta a ser imunizada. Em média, 75% dos respondentes afirmaram que se protegeriam. Porém a discrepância de aceitação entre as nações foi significativa — e preocupante. As asiáticas apresentaram os índices mais altos, seguidas de países em desenvolvimento como o Brasil e Índia, com médias da população a favor da vacina em torno de 70% (hoje o Brasil está acima dos 90%). Entre os mais pobres, a aceitação tende a ser maior também. Diante disso, os cientistas concluíram: “A não aceitação universal em tomar a vacina contra a Covid-19 preocupa (…) A não ser que a questão seja mais bem entendida e enfrentada, as diferenças nas coberturas vacinais entre os países podem potencialmente atrasar o controle global da pandemia e a consequente recuperação social e econômica”. Mais claro, impossível.

Compreender por que ainda existem indivíduos que não se vacinam, a despeito dos benefícios evidentes que o ato promove, tornou-se urgência inadiável no enfrentamento da pandemia. E a ciência tem respondido também a mais essa demanda. A literatura científica denomina o fenômeno de “hesitação à vacina”. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ele pode fazer retroceder os progressos obtidos contra doenças que podem ser prevenidas por meio de imunizantes, responsáveis por evitar entre 2 milhões e 3 milhões de mortes por ano. Em 2019, antes da pandemia, a questão já preocupava a ponto de a OMS a ter incluído na lista das maiores ameaças à saúde pública daquele ano. O desafio para superá-la, porém, é enorme e reside basicamente na complexidade que a envolve. Afirmar somente que a resistência é resultado da ignorância é muito simplista. Por trás dos antivacina existe uma gama de fatores individuais, culturais, políticos e econômicos difíceis de ser identificados porque variam demais de grupo para grupo, de pessoa para pessoa. Lembre-se de que, nos Estados Unidos, boa parte dos cidadãos avessos às agulhadas reza pela cartilha de Donald Trump. Na França, há gente de esquerda que é do contra.

Não ajuda, por irresponsabilidade, posturas como a da deputada bolsonarista Bia Kicis, presidente da CCJ da Câmara, que foi às redes sociais, publicou o vídeo de um suposto atleta universitário de futebol americano que diz estar internado no hospital com complicações cardíacas causadas pelo imunizante contra o novo coronavírus e cravou: “Ninguém deve ser obrigado a tomar vacina”. Atrapalha, também, a queda de braço entre o Ministério da Saúde e o governo do estado de São Paulo pela recomendação, ou não, de doses para adolescentes de 12 a 16 anos. Parece haver aí uma dança política, resultado da bagunça inicial na aquisição de frascos. As autoridades de Brasília só recuaram depois do anúncio de falta de imunizantes para adultos — e então, com o cobertor curto, a solução seria tirar do grupo mais jovem para oferecer ao mais maduro. Os negacionistas navegam na maré de dúvidas para alimentar medos imaginários. “É necessário promover um esforço contínuo junto à população alvo para detectar as causas da rejeição às vacinas e trabalhar sobre elas”, disse a VEJA a médica sul-africana Shingai Machingaidze, coordenadora do escritório sul-africano do European & Developing Countries Clinical Trials Partnership, parceria entre países europeus e africanos para o desenvolvimento e testes clínicos de vacinas. Shingai é autora principal de uma pesquisa publicada em julho na Nature na qual discute possíveis razões para a não aceitação das vacinas.

Conhecer a origem do sentimento antivacina ajuda a jogar luz sobre a questão. Na verdade, ele surgiu quase imediatamente à criação do primeiro imunizante submetido a testes com metodologia científica validada. Isso foi em 1796, quando o médico britânico Edward Jenner fez um experimento no qual provou que o garoto James Phillips, de 8 anos, ficara imune à varíola depois de ter sido inoculado com varíola bovina. O médico levou tempo para convencer seus pares da procedência do que propunha, mas já no início do século XIX o uso da vacina começou a se popularizar. Porém, nem todos viam aquilo como algo positivo. Muitos pais tinham medo de que seus filhos morressem de varíola, párocos pregavam que vacinas não tinham a bênção de Deus porque usavam material extraído de animais e havia aqueles para os quais a doença era causada por matéria que caía do céu.

É fato que durante décadas após a criação de Jenner, a relação risco-benefício da vacinação não era tão favorável ao imunizante. Questões como condições sanitárias precárias, preparos malfeitos e efeitos colaterais importantes eram realidade. Muitíssimo diferente do que a medicina oferece hoje em relação às vacinas (qualquer uma), consideradas um dos recursos mais seguros e eficazes que a ciência já desenvolveu e apontadas em primeiro lugar na lista dos maiores avanços em saúde pública no século XX preparada pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. A história também ensina que a adesão — ou não — às vacinas está associada aos contextos político, social e econômico de cada lugar. O que aconteceu no surto de varíola de Montreal, no Canadá, em 1885 é exemplar nesse sentido. À época, a parte da cidade habitada por canadenses ingleses estava impregnada do espírito vitoriano de apreço à ciência e ao progresso. O restante era ocupado por canadenses franceses pobres e sem acesso à informação. Sentia-se no ar a tensão que dividia canadenses de origem inglesa ricos dos canadenses franceses sem dinheiro. Assim que os casos começaram a explodir, os ingleses correram a se vacinar. Os franceses resistiram. O que se seguiu depois foi uma tragédia. A polícia foi enviada aos bairros pobres para obrigar que os moradores se vacinassem, causando ainda mais horror à ideia da vacinação entre aquela população. O surto terminou com 3 234 mortes. Nada menos que 90% dos óbitos ocorreram na parte francesa. Perderam a vida especialmente crianças com menos de 10 anos de idade.

O episódio é apenas um entre dezenas de outros semelhantes registrados ao longo dos séculos XIX e XX. No Brasil, a Revolta da Vacina, ocorrida em 1904, no Rio, seguiu roteiro semelhante ao levante no Canadá. Embora a cidade vivesse grave surto de varíola — 1 800 pessoas tinham sido hospitalizadas —, havia resistência da população em se imunizar. Bastou o então presidente da República, Rodrigues Alves, reinstaurar a obrigatoriedade da vacina para que os tumultos começassem. Por fim, a regra caiu. Porém, além de estimular a reação negativa das pessoas, a confusão foi usada politicamente por adversários do chefe de Estado.

Flagelos perpetrados contra negros em nome da ciência e a insistência em sobrepor o direito individual de decidir como cuidar do corpo ao direito coletivo de estar protegido engrossam a cultura na qual cresce o movimento antivacina. O caso dos 399 negros de Tuskegee, no Alabama, submetidos durante quatro décadas a um estudo clínico totalmente antiético reverbera até hoje entre os militantes anti-imunização. Embora a história não tivesse nada a ver com vacinas, mas com o tratamento da sífilis, ela impulsiona uma série de fake news entre a comunidade nos Estados Unidos. Da mesma forma, há quem ainda queira questionar a decisão seminal proferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1905 no célebre caso Jacobson versus Massachusetts. Henning Jacobson, pastor e morador do estado americano, acreditava ser imune à varíola e, por se recusar a se vacinar, foi multado. Ele recorreu à Justiça invocando o direito a cuidar do corpo sem interferência do Estado. O entendimento da Suprema Corte foi o de que, em casos que ameaçam a saúde de todos, prevalece o coletivo em detrimento do individual. Ponto.

Na mente daqueles que resistem à imunização, no entanto, esses eventos estão vivos e sustentam suas posições mesmo que o mundo seja diferente dois séculos depois da criação da vacina. A razão? De acordo com uma pesquisa da Universidade de Oxford, indivíduos assim construíram uma engenharia psíquica que lhes permite ouvir e seguir só o que acreditam ser verdade e ignorar afirmações que contrariam suas crenças. “Questões como a da vacinação dependem muito das premissas de cada um”, diz o psicólogo Carlos Augusto de Medeiros, doutor em ciências do comportamento e professor do Centro Universitário de Brasília. “Se uma pessoa acha que a imprensa é controlada por grupos que manipulam os indivíduos, tentará justificar de maneira racional as pós-verdades em relação a vacina.” Esta é uma das explicações para o fato de que muitos apregoem por aí que vacinas causam transtorno do espectro autista. É mentira. A relação é resultado de uma das maiores farsas na medicina, protagonizada pelo inglês Andrew Wakefield e jogada para o lixo da história científica assim que a fraude foi descoberta. Em 1998, Wakefield inventou dados com o objetivo de demonstrar que a tríplice viral estaria associada ao transtorno. Desmascarado, ele foi banido da medicina e a revista The Lancet, em que o artigo tinha sido publicado, se retratou.

Um outro elemento ajuda a entender um pouco mais sobre o mecanismo que leva uma pessoa a continuar preferindo a lorota, mesmo sabendo a verdade. Pior, que espalhe a contrafação, como fizeram o guitarrista Eric Clapton, a atriz Letitia Wright e o rapper Kanye West nas redes sociais, falando de teorias estapafúrdias, evidentemente enganosas. Segundo a psicologia, há nesse comportamento um forte traço narcísico de personalidade. Pessoas que o manifestam tecem uma noção exagerada da própria importância. No caso das vacinas, entendem que suas habilidades cognitivas são superiores e se agarram às convicções que criam com base na visão superdimensionada que têm de si mesmas. E é no universo digital que se sentem mais seguras para amplificar a autolouvação. Guiados por essas informações, especialistas defendem que os anti-vaxxers sejam combatidos com precisão cirúrgica. É imperativo agir dessa forma. No livro Stuck — How Vaccine Rumors Start — And Why They Don’t Go Away, a antropóloga e estudiosa do assunto Heidi Larson chama a imunização de uma das maiores experiências globais de coletivismo e cooperação dos tempos modernos. Que assim seja. A ignorância não pode prevalecer sobre um projeto tão nobre.

Publicado em VEJA de 22 de setembro de 2021, edição nº 2756

Mortes por dengue representam um recorde ruim para o governo Lula

Mortes por dengue representam um recorde ruim para o governo Lula ‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20

‘Símbolo máximo na nossa tragédia coletiva é a fome e a pobreza’, diz Lula ao abrir G20 Governo Trump: os bons, os médios e os que vão botar fogo no parquinho

Governo Trump: os bons, os médios e os que vão botar fogo no parquinho Pacote de corte de gastos está pronto e deverá ser anunciado após Cúpula do G20

Pacote de corte de gastos está pronto e deverá ser anunciado após Cúpula do G20