Um passo gigantesco: terapia devolve os movimentos a roedores paralisados

O desafio agora é levá-la para testes em pessoas com lesões na medula espinhal

As lesões na medula espinhal representam uma das maiores barreiras na medicina. A depender da gravidade, mesmo com agilidade no atendimento, podem levar o paciente da plena autonomia à perda parcial ou total dos movimentos de membros, controle de funções básicas do sistema excretor e alterações na sensibilidade. Nas últimas três décadas, a chamada medicina regenerativa se debruçou sobre as tentativas de reconstrução e retomada das funções de estruturas afetadas principalmente por acidentes, quedas e ferimentos com armas de fogo. Dada a intrincada rede que envolve a comunicação entre o cérebro e demais partes do corpo, os avanços ainda podem ser considerados discretos. Um novo estudo publicado pela renomada revista Science, no entanto, se contrapõe a essa regra. Em linhas gerais, o trabalho consiste em uma terapia injetável de dose única que demonstrou em camundongos potencial para regenerar partes das células cerebrais, formar novos vasos sanguíneos e preservar neurônios motores, resultando no retorno da capacidade de andar em apenas quatro semanas (leia detalhes no quadro abaixo). Parece algo extraordinário e, ao que tudo indica, realmente é.

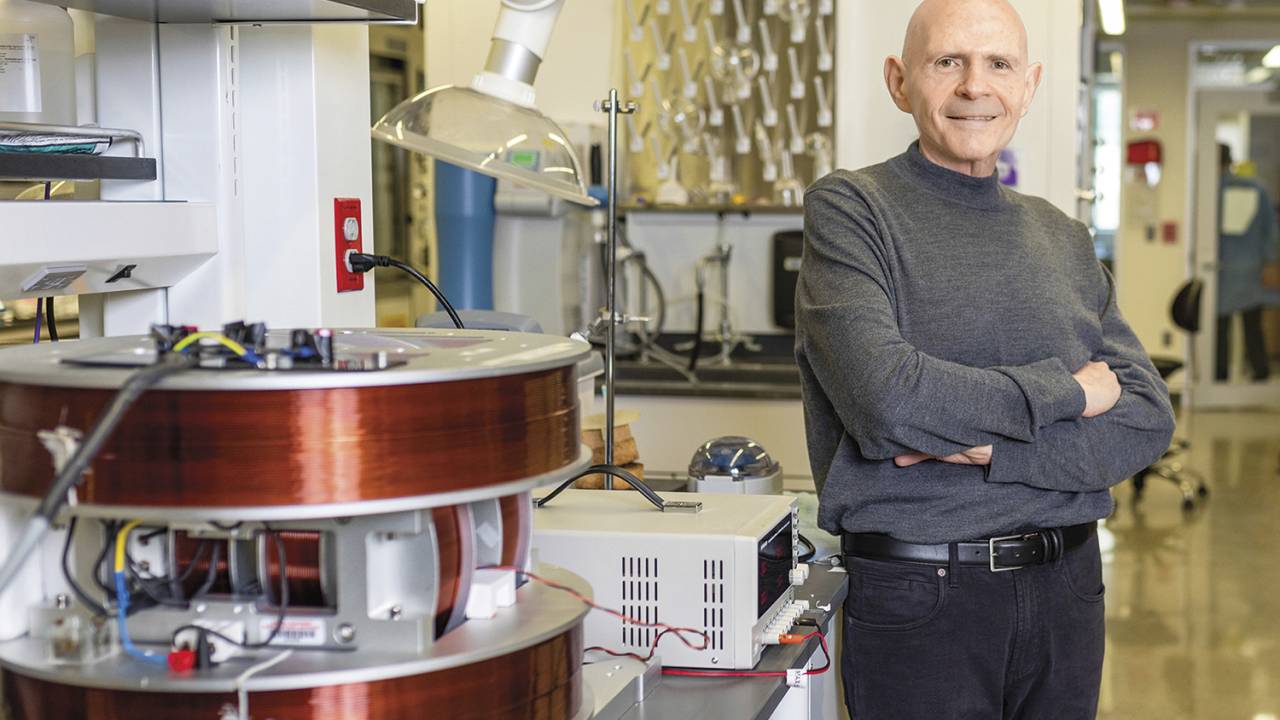

O trabalho do pesquisador costa-riquenho Samuel Stupp, da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, atraiu a atenção da comunidade científica por comprovar, ao menos entre os roedores, a possibilidade de reparar o tecido espinhal e reverter a paralisia. No processo, que ele chamou pelo sugestivo nome de “moléculas dançantes”, um biomaterial feito de proteínas e gordura desenvolvido pelos cientistas foi injetado na medula espinhal das cobaias com lesão recente, ocorrida no dia anterior. Em apenas um mês, elas retomaram a capacidade de caminhar e, após doze semanas, o tratamento tinha sido absorvido pelo organismo. “Tenho investigado o assunto nos últimos vinte anos e essa descoberta é empolgante porque tem a possibilidade de se converter em terapia”, disse Stupp a VEJA.

Há indícios, segundo ele, de que o método possa ser aplicado em ossos, cartilagens, músculos, órgãos e se tornar um tipo de tratamento capaz de dar aos médicos a possibilidade de cuidar de casos, até o momento, considerados irreversíveis. “Temos milhões de pessoas no mundo que ficam confinadas após situações devastadoras, como acidente de carro, explosão ou vítimas de arma de fogo. E, normalmente, são pessoas jovens”, apontou o cientista. Apesar de ser promissora, a pesquisa terá de esperar pela liberação da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, para chegar aos ensaios com humanos. O pesquisador acredita que, se tudo correr sem atrasos, a autorização pode vir em menos de cinco anos, prazo curtíssimo em se tratando de pesquisas de tamanha dificuldade.

É, de fato, um campo desafiador. A possibilidade de restabelecer partes do corpo degradadas permeia o imaginário da humanidade, desde o mito grego de Prometeu, que via seu fígado se regenerar após ser diariamente devorado por uma águia, até a construção de corpos biônicos em filmes de ficção científica. Foi apenas em 1992 que teve início um debate sobre a combinação de nanotecnologia, engenharia de tecidos, transplante de células e próteses biomecânicas como tecnologias de impacto para um futuro próximo. Sete anos depois, o cientista americano William Haseltine condensou o uso dessas técnicas no termo “medicina regenerativa”, utilizado até hoje.

Ao longo de seu desenvolvimento, a área passou dos estudos de danos mais superficiais, embora não menos complexos, como a reconstrução de tecidos destruídos em queimaduras, para projetos focados em tirar da cama e da cadeira de rodas pacientes que sofreram lesões severas na coluna vertebral. Células de gordura, células-tronco — aquelas capazes de se diferenciar em células específicas — e biomateriais são algumas das técnicas aprimoradas nos últimos anos. Outra vertente vem se concentrando em um conceito mais tecnológico, como implantes cerebrais para devolver os movimentos através de comandos emitidos pela mente.

No Brasil, o exoesqueleto do cientista Miguel Nicolelis alimentou expectativas para o pontapé inicial da Copa do Mundo de 2014 feito por uma pessoa que havia perdido os movimentos, mas o resultado decepcionou quem esperava por um chute espetacular — expectativa injusta diante da complexidade para a execução da tarefa. Atualmente, um dos focos está na aposta da empresa de neurotecnologia Neuralink, liderada pelo controverso dono do Twitter, Tesla e SpaceX, Elon Musk. Por enquanto, os testes estão sendo realizados com macacos que utilizam chips implantados no cérebro. Ao contrário das novas moléculas dançantes, o chip de Musk não tem prazo para ser testado em pessoas de carne e osso. Na verdade, seu projeto despertou debates sobre a falta de ética no trato com as cobaias e o risco de disseminação de doenças infecciosas provocada pelos implantes.

O salto maior, a aplicação das novas terapias e tecnologias em humanos, é algo que demandará esforço redobrado dos cientistas. Nos chips da Neuralink, o maior gargalo é aprimorar o método para que os implantes sejam instalados sem causar danos ao cérebro. “Para movimentar um braço, são necessários 500 eletrodos”, afirma Mario Gazziro, doutor em física computacional pela Universidade de São Paulo e professor da UFABC. “Para evitar riscos, conseguimos colocar apenas cinquenta.” Segundo o especialista, um método que utilize as informações do cérebro e um exoesqueleto realmente eficaz seriam viáveis somente em trinta anos. Na pesquisa da Universidade Northwestern, o prazo é mais curto, mas não há garantias de que o sucesso com os camundongos seja replicado em homens e mulheres que perderam os movimentos. Ainda assim, as tais “moléculas dançantes” significam um salto gigantesco para um dos maiores desafios da medicina: trazer de volta a chance de andar.

Publicado em VEJA de 22 de fevereiro de 2023, edição nº 2829

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO